Le XVIIIe siècle

La Renaissance, le néo-classicisme, avaient violenté la nature. L'art des jardins l'avait rapetissée, taillée, domestiquée.

Le redressement de la conscience grecque en face de l'univers se retrouve dans cette ordonnance impérieuse qui semble imposer le correctif du génie de l'homme à l'œuvre divine. Mais l'amour des prés et des champs a néanmoins survécu à travers La Fontaine, Fénelon, La Bruyère, les bergeries de Racan.

Le XVIIIe siècle, inclinant vers une aimable et naïve simplicité, préconise le retour vers le charme, vers l'imprévu de la nature vierge, ou, à défaut, vers les bois, les prairies, les bocages, les laiteries, la « petite maison aux volets verts ». Il ressuscite l'amour de l'homme, de l'animal, de la plante et prépare, à travers Delille, Roucher et Saint-Lambert, l'essor des harmonies poétiques. Avec Pluche, avec Nieuwentyt, d'autres encore, il prétend démontrer l'existence de Dieu par la description des merveilles du monde. Il s'extasie devant les spectacles de la terre, trouve une louable joie en l'étude des êtres vivants. Il se fie davantage à la sensibilité qu'il ne se repose sur la donnée expérimentale, mais analyse déjà avec un artiste souci d'exactitude dont la corruption engendrera plus tard le bas-naturalisme.

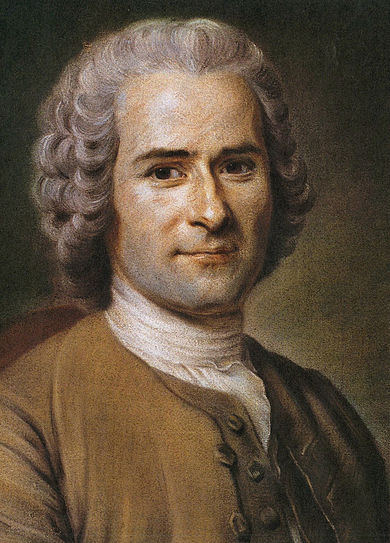

Jean-Jacques Rousseau

Heureusement la science vient au secours de la raison. Les instruments de physique fouillent le ciel, le microscope s'efforce maintenant de pénétrer le mystère de la génération spontanée. Réaumur se passionne pour les insectes, Trembley pour les polypes, Guyton de Morveau pour les minéraux, Linné pour les végétaux, Buffon pour les époques de la nature, les quadrupèdes et les oiseaux, Daubenton pour l'anatomie. La demi-expérience refoule déjà les merveilles de la scholastique. Les philosophes de la nature, Bonnet, Oken, Haller, continueront cependant à mêler le sentiment à la science. Ils se souviendront de ces promenades où Rousseau se baigne dans les forces naturelles, compare les trois règnes, apprend par cœur le Regnunt vegetabile de Murray, herborise et, selon le précepte de l'abbé Gaime, regarde, admire, croit.

Heureusement la science vient au secours de la raison. Les instruments de physique fouillent le ciel, le microscope s'efforce maintenant de pénétrer le mystère de la génération spontanée. Réaumur se passionne pour les insectes, Trembley pour les polypes, Guyton de Morveau pour les minéraux, Linné pour les végétaux, Buffon pour les époques de la nature, les quadrupèdes et les oiseaux, Daubenton pour l'anatomie. La demi-expérience refoule déjà les merveilles de la scholastique. Les philosophes de la nature, Bonnet, Oken, Haller, continueront cependant à mêler le sentiment à la science. Ils se souviendront de ces promenades où Rousseau se baigne dans les forces naturelles, compare les trois règnes, apprend par cœur le Regnunt vegetabile de Murray, herborise et, selon le précepte de l'abbé Gaime, regarde, admire, croit.

Fidèle au piétisme que lui enseigna Mme de Warens, il a toujours Dieu présent en lui, non pas le Dieu de Voltaire, impassible et peu enclin à s'occuper des hommes, mais un Dieu « sensible au cœur », comme celui de Pascal. Devant l'œuvre divine, Rousseau pourra, somme toute, s'écrier :

La méditation dans la retraite, l'étude de la nature, la contemplation de l'Univers, forcent un solitaire à s'élancer incessamment vers l'auteur des choses et à chercher avec une douce inquiétude la fin de tout ce qu'il voit et la cause de tout ce qu'il sent (4).

Il est ainsi conduit à construire une métaphysique

De vaines argumentations ne détruiront jamais la convenance que j'aperçois entre ma nature immortelle et la constitution de ce monde et l'ordre physique que j'y vois régner : j'y trouve dans l'ordre correspondant et dont le système est le résultat de mes recherches, les appuis dont j'ai besoin pour supporter les misères de ma vie. Dans tout autre système, je vivrais sans ressource et je mourrais sans espoir, je serais le plus malheureux des hommes.(4)

Ce système auquel Rousseau fait allusion délimite la conception d'un monde idéal « semblable au nôtre et tout différent néanmoins », parce que la bonté et la vertu y règnent souverainement.

Il y voit évoluer des figures de rêve, des êtres imaginaires qui semblent créer une transition entre la créature et le Créateur. Dans sa septième promenade, il parle volontiers de « ces chères extases qui durant cinquante ans lui ont tenu lieu de fortune et de gloire » [p.193]. La fin de sa vie devient une communion plus fréquente et, semble-t-il, plus directe avec ce monde d'exception et ses « habitants » .

On a pu se plaire à retrouver dans ces hantises le prolongement des émotions causées à Rousseau dans sa jeunesse par les lectures de l'Astrée (5). Ne sont-elles pas davantage l'indice d'une introspection avide, d'une spiritualité de plus en plus affinée s'efforçant vers la conquête de plans supérieurs ?

Le primitivisme de Rousseau et de ses contemporains tient moins à une évolution romanesque du platonisme qu'à un aboutissement de l'incertitude religieuse où se débattent les esprits de l'époque cherchant leur apaisement.

Le sarcasme de Voltaire qui raille l'état de pure nature, les théories de La Mettrie prétendant expliquer l'homme comme une machine, l'attitude de Diderot, fondateur du matérialisme expérimental, celle de d'Holbach qui ne considère les aspects du monde que comme des combinaisons infinies de matière derrière lesquelles le mot Dieu apparaît vide de sens, n'ont fait qu'accentuer le désarroi spirituel. Le rationalisme ne suffit pas pour nourrir les intelligences.

À la suite de Rousseau, l'inquiétude cherche des retraites de verdure, des ermitages dans les grasses campagnes, les réduits les plus riants, où l'on peut plus librement se sentir vivre, où l'on peut méditer à l'aise ; elle réclame les paysages inconnus, les montagnes bleuâtres, les lacs sauvages où l'on se berce au bruit des vagues, de l'agitation de l'eau. Les promeneurs solitaires vont quérir aux bais, aux landes, aux étangs, « des conseils pour vivre, des forces pour souffrir, des asiles pour oublier ».

Les âmes croient ainsi trouver non seulement un refuge, mais encore une liberté naïve en une étroite communion avec l'Univers. Guillard de Beaurieu deviendra l'élève de la nature. Morelly tentera d'en dégager les lois et, déjà, préconisera le communisme. Les fêtes galantes, la pastorale, la géorgique, se teinteront de la mélancolie d'un sentiment profond réveillé par Rousseau, Saint-Martin, Bernardin de Saint-Pierre, d'autres encore.

Peintre subtil de la nature, acharné à la décrire avec exactitude pour en figurer heureusement la grandeur, mais captif des apparences, Bernardin de Saint-Pierre s'en dégagera sur le coup d'aile de la philosophie et de la foi ; « Comprendre, c'est s'émouvoir, dira-t-il, et s'émouvoir, c'est vivre. » Dès lors, trouvant dans la création des raisons profondes pour s'humilier, il tentera d'extraire de la magnificence des spectacles du monde la révélation de la Providence dans une harmonie sereine d'où irradient la bonté, la bienfaisance, l'humanité.

La recherche métaphysique a fait mollement glisser l'époque vers une religion naturelle pleine d'aménité et d'indulgence, vers une physiocratie d'où découlent une science et une morale du bonheur. Croyant suivre les enseignements de la nature et se rapprocher par cela même du Créateur, le siècle s'abandonne au libre jeu des passions que Fénelon considérait comme le « vrai amour déplacé qui s'est égaré hors de son centre » et dont les matérialistes eux-mêmes font l'apologie.

De là ces abandons, ces exagérations du sentiment, entretenus par le style d'une « Nouvelle Héloïse » qui brûle le papier et par l'influence des premiers romantiques allemands.

Mme de Staël

Fille spirituelle et frémissante de Rousseau, Mme de Staël incarnera bien les deux aspects de ce XVIIIe siècle « philosophe et sensible » à la fois.

Malgré l'influence modératrice des encyclopédistes, la sensibilité et l'imagination exaltées finiront par l'emporter sur la raison. Le paganisme classique d'André Chénier, continuateur des Grecs, est submergé par ce frémissement de vie désordonnée qui bouillonne hors des cadres de la stylisation classique. Le renouveau sentimental s'accentue avec les apports des littératures anglaise et allemande dont l'influence en France sera favorisée par l'esprit européen de Mme de Staël.

Une sorte de vibration mentale est créée. La pensée collective évolue dans une atmosphère chaude. À travers les profondeurs de l'instinct, l'individu aspire vers quelque plénitude de vie supérieure. Par delà les perceptions extérieures, il attend des harmonies nouvelles et mystérieuses.

L'imagination fait de Mme de Staël une sorte d'aventurière intellectuelle et sentimentale, davantage intelligente et raisonneuse que véritablement artiste, nourrie à la fois d'Homère et des auteurs médiévaux, quoique ennemie de ce qui tient aux Grecs ou au Moyen âge « gothique et barbare», de littérature ossianique, de Lessing, de Goethe, de Schiller, de Kant, de Fichte, de Schelling, de Herder.

À travers sa sensibilité, la vision exacte des pays visités se déforme dangereusement. Elle n'éprouve point devant les lacs italiens cette réaction qui arrache à Chateaubriand des cris ou des pleurs d'enthousiasme. Dans son Essai sur les fictions, elle situe ses préférences pour les romanciers de la vie réelle. Cependant, ses ardeurs, ses sensations promptes à déformer la réalité, son individualisme féminin, l'allure impérieuse qu'ils impriment à ses pensées, par cela même soumises à de nombreuses variations, son inquiétude véritable sous un optimisme affecté, propagent, à la suite de Rousseau, un nouvel idéo-réalisme qui enveloppe même le souci de netteté et de perfection classique dans les brumeuses spéculations de la métaphysique allemande.

Chateaubriand

Plus loin encore, Chateaubriand entraîne ses contemporains dans les dédales d'une puissante imagination. La mélancolie de la lande bretonne et de la forêt celtique déborde de son cœur avide d'infini. Replié sur son aristocratique orgueil, affiné par l'introspection artiste, il ne peut se résoudre à sa condition d'homme humilié par les brutaux événements de son époque. Une logique supérieure l'emporte au-dessus de la vulgarité des médiocres destins.

Plus loin encore, Chateaubriand entraîne ses contemporains dans les dédales d'une puissante imagination. La mélancolie de la lande bretonne et de la forêt celtique déborde de son cœur avide d'infini. Replié sur son aristocratique orgueil, affiné par l'introspection artiste, il ne peut se résoudre à sa condition d'homme humilié par les brutaux événements de son époque. Une logique supérieure l'emporte au-dessus de la vulgarité des médiocres destins.

Où donc, sinon dans le songe, tailler la magnificence d'un royaume intérieur? Pour se guérir d'une enfance triste et maussade, ne faut-il pas faire du reste de sa vie un voyage émerveillé ? N'est-ce pas Joubert, son ami, qui, penché sur sa création, et modérant la sourde exaltation de son génie, l'appelle « l'enchanteur » ? Au demeurant, n'est-il pas celui qui annonce « le ténébreux, le veuf, l'inconsolé » ? Donc, sous certain aspect, avec Rousseau, un des pères spirituels de Gérard de Nerval.

Comme il s'étourdit d'ivresse lyrique/ s'accroche à tous les prétextes à féerie, poursuit désespérément tous les mirages ! Son rêve transfigure la vérité de tout ce qu'il touche : tout retombe dans une morne torpeur dès qu'elle ne lui apparaît plus à travers le prisme du désir.

Il endort les passions humaines sous les splendeurs des couchants. Il enveloppe les désespoirs dans la somptuosité des horizons évoqués, dans la luxuriance d'une nature mystérieuse. Du choc des douleurs qui assaillent les hommes jaillit toujours une étincelle. Il la propage sur le plan divin. L'orage qu'il accumule et fait éclater finit toujours par conduire les âmes courbées sous la résignation vers les asiles de la religion. Une seule parole apaise les désespoirs. Le dernier rayon du soir abat les vents.

De la perception aiguë du réel, Chateaubriand exprime toujours les éléments d'une vérité seconde. Sur les paliers de l'enthousiasme, la sensation rebondit. Le moindre prétexte s'amplifie dans l'opulence de l'évocation. Le vieux bison qui se couche entre les herbes du fleuve devient un dieu antique. Il secoue sa barbe limoneuse et « jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et la sauvage abondance de ses rives ».

Magicien, comme il me plaît de te suivre dans tes voyages, autant imaginaires que véridiques ! C'est à travers les récits d'autres voyageurs que tu poursuis tes itinéraires. Tu m'enrichis non seulement des choses que tu a vues, mais aussi de choses vues par d'autres et que tu recrées !

Peu d'artistes m'ont, comme toi, alourdi de cette vertigineuse oppression d'infini qui étreint l'homme balancé entre le ciel et les flots !

De la contemplation des émouvants spectacles de la nature, Chateaubriand dégage toujours la révélation d'un grand Etre inconnu. Entraîné par l'inquiétude du divin, il s'accroche au christianisme. Il le dore des rayons neufs de sa foi. Je songe à ces gloires quelque peu lourdes dont le XVIIe siècle fait resplendir les bas-côtés ou les nefs des cathédrales gothiques. Mettant la complicité du poète au service de la foi pour l'édification des générations désabusées, il réveille d'une lumière un peu artificielle les splendeurs du vitrail chrétien, obscurcies par les nuages avant-coureurs des révolutions.

Combinaisons, assemblages de notations, fruits de lectures, a-t-on pu écrire. Peu m'importe ! La sombre fièvre du génie a guidé hardiment la main de l'artiste. Grâce à son équilibre, sa richesse, son souci de perfection, parfois un peu outré, sa construction atteint aux beaux sommets de la réalisation humaine.

Par sa tendance à métamorphoser les apparences, à inventer le paysage, à dégager la vie secrète de l'individu du tumulte intérieur, à faire évoluer la pensée sur le plan des émotions supérieures, il assure de nouveaux points d'appui à cette littérature d'évasion par le rêve qui depuis l'idéo-réalisme des troubadours, passe par Somberville, La Calprenède, Honoré d'Urfé, Cyrano de Bergerac, Mme de Scudéry, puis Mme de La Fayette, se poursuit à travers l'idéo-réalisme romantique et porte ses fruits jusqu'à nos jours.

C'est, se plaît-on à répéter, le romantisme français qui véritablement commence avec Mme de Staël et Chateaubriand. Tous deux ne furent-ils pas les premières victimes de ce vertige de l'imagination, de ce secret désir d'absolu, de ce « mal du siècle » apporté aux générations auxquelles les « philosophies » ne pourront plus suffire ?