1927 - Antoine Orliac, Essai sur le tourment romantique

« Mercure de France » n° 704, 15 octobre 1927, tome CXCIX, p.257-292.

« ... Cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge ».

Baudelaire [1]

Nous avons mis des titres pour permettre une plus grande facilité de lecture.

Les notes entre parenthèses (1) sont de l'auteur de l'article. Nous avons ajouté des compléments d'informations qui sont mis entre crochets [1]

Introduction

Lorsqu'on prend dans la main, comme pour étreindre de la vie à venir, une poignée de grains de blé, il advient parfois qu'une épine, enfouie insidieusement, blesse et fasse crier....

Quand on embrasse d'une étreinte toutes les idées d'une époque ou d'une génération, on rencontre toujours la pointe secrète qui va jusqu'au cœur. Le phénomène littéraire et social n'est que le corollaire du débat moral. Et ceci devient d'un tragique trop commun, que l'homme ait toujours souffert de n'être qu'un homme par son corps quand toute son intelligence s'écrie : Éternité !

C'est en définitive un déchirant sanglot qu'exhale l'âme romantique sous des attitudes théâtrales, qu'on s'est plu d'ailleurs à amplifier, sous les oripeaux trop pittoresques dont on l'a affublée. L'inquiétude d'un Pascal y déferle en sourds prolongements, à travers une sensibilité déjà préparée par les subtiles « philosophies » du XVIIIe siècle, si curieux, si mobile, si plein d'audaces et de réticences à la fois.

Singulier moment de notre histoire, ce XVIIIe siècle, auquel Faguet reproche, un peu âprement sans doute, de n'être ni chrétien ni français. Sa première moitié plonge avec amour dans tous les criticismes. La seconde, devenue sceptique, incline vers le rationalisme.

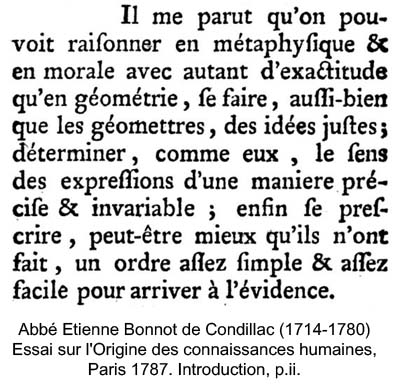

Si c'est le siècle de Newton, de Locke, de Hume, de Kant, de Condillac qui s'efforce pour « raisonner en métaphysique avec autant d'exactitude qu'en géométrie », de Diderot, de Rousseau, de d'Alembert et de Voltaire, si la balance de Lavoisier maintient le juste équilibre de la raison au milieu des oscillations des idées, il ne faut pas oublier que c'est aussi le siècle de Swedenborg, grand interrogateur du monde céleste, de Jacob Bœhme, le cordonnier inspiré, d'Eckartshausen qui prétend, selon Pythagore, remonter à l'esprit par l'échelle des nombres, de l'Irlandais Berkeley affirmant que l'Univers n'existe pas en dehors des représentations de l'esprit, le siècle des Rose-Croix, des miracles du cimetière de Saint-Médard, au tombeau du diacre Paris, et des « amitiés spirituelles ».

Société aristocratique, pleine de curiosité aimable, souriante, de manies de raisonner à propos de tout et sur tout. Le goût des éclaircissements y favorise les hardiesses qui préparent les découvertes. Mais trop souvent la crédulité, l'enthousiasme, l'engouement passager, la folie imaginative se substituent à l'examen attentif et au jugement. Dans leur haute tension, les esprits convoitent la lumière. Ils sont prêts à beaucoup accepter, pourvu que la persuasion soit douce et agréable. Un dilettantisme plein d'urbanité les guide vers une compréhension plus simple de la vie.

Société aristocratique, pleine de curiosité aimable, souriante, de manies de raisonner à propos de tout et sur tout. Le goût des éclaircissements y favorise les hardiesses qui préparent les découvertes. Mais trop souvent la crédulité, l'enthousiasme, l'engouement passager, la folie imaginative se substituent à l'examen attentif et au jugement. Dans leur haute tension, les esprits convoitent la lumière. Ils sont prêts à beaucoup accepter, pourvu que la persuasion soit douce et agréable. Un dilettantisme plein d'urbanité les guide vers une compréhension plus simple de la vie.

Un nouveau mysticisme fleurit aussi, à peine contenu par ces limites évangéliques où se mouvait l'âme à la fois tendre et ambitieuse de Fénelon, un peu entraînée par le quiétisme de Mme Guyon. L'illuminisme a d'ailleurs gagné toute l'Europe : de l'Angleterre, par les pays du Nord, il s'est étendu vers la Russie où la Grande Catherine en a pris ombrage. C'est l'époque des extases, des ravissements, des clartés. Le gnosticisme triomphe en des noces spirituelles avec la Sophie céleste, cette Sophia de Bœhme, la sagesse éternelle « visible comme un esprit pur, élémentaire, sans corps ».

Une importante fraction de l'élite acceptera les enseignements de l'énigmatique Martinez de Pasqualis, maître de mystères occultes dont il livre la tradition orale à ses fidèles des écoles théurgiques .de Paris et de Bordeaux, puis de Claude de Saint-Martin, son curieux disciple, dont la doctrine conduit l'homme à rentrer dans sa vraie nature pour retrouver dans son âme la primitive pensée de Dieu.

Au dogme chrétien de la création, inconnu de la philosophie grecque, Claude de Saint-Martin mêle l'élément favori de la philosophie orientale : l'émanation. Il défend la spiritualité contre le matérialisme des rationalistes de l'Encyclopédie, contre les sensualistes de l'Ecole normale. Il glisse en somme vers le panthéisme mystique dont se défendirent mal les théosophes néo-platoniciens du moyen âge — entre autres le hardi Jean Scot Erigène — qui voyaient partout la divinité, la mêlaient à tout, et dont Saint-Martin se fait l'exégète (2).

Mais dans la pensée subtile du théologien médiéval, tout en coexistant avec Dieu, tout en étant des participations de la Tri-Unité divine, les idées ou archétypes ne sont pas absolument co-éternelles. Elles reçoivent du Créateur le don de vie. Dieu s'abandonne à la création sans cesser d'être au-dessus de toutes les catégories. Il est présent dans son œuvre, sans s'identifier avec elle. Ainsi est évitée par une habile distinction la confusion panthéistique de Dieu avec la nature.

Saint-Martin exploite à fond la doctrine. Il redonne une valeur nouvelle à la négation scholastique du mal, c'est-à-dire du néant. La seule pensée que Dieu a eue d'une chose, a dit Erigène, lui assigne une réalité. Or Dieu n'a pas pensé le néant. Donc, le mal n'existe pas dans le vouloir divin : seul l'homme en a créé la notion. Par la perfection humaine, de lui-même, le mal s'éliminera de la création. Comment ne pas entrevoir aussitôt quelle profonde répercussion un tel syllogisme aura sur les philosophes humanitaires du XVIIIe siècle, déjà touchés par les idées optimistes de Montaigne et de Malebranche ?

Restauré à travers les Pères de l'Eglise, définitivement imposé à la philosophie médiévale avec une audace qui expose Scot Erigène aux foudres de l'Eglise, le néo platonisme émerge, une fois de plus, dans les écrits de Claude Saint-Martin.

Le « philosophe inconnu » ne considère-t-il pas, à son tour, que l'âme de l'homme est une pensée de Dieu ? [3] Mais l'homme, s'écriera-t-il, a perdu sa pureté originelle ! Vieil homme, trop vieil homme, il doit s'efforcer de redevenir celui d'autrefois, tel que le forma la pensée créatrice ! Qu'il apprentie donc à rentrer dans sa vraie nature, ce sera sa gloire de retrouver en lui la présence divine ! Par cela même, il s'identifiera avec le Créateur.

Joseph de Maistre, qui considère Saint-Martin comme le plus instruit, le plus sage, le plus élégant des théosophes modernes, fera allusion au christianisme mélangé de platonisme et d'hermétisme de la « loge bleue », où il est permis à l'homme de désir de s'élever de grade en grade jusqu'aux connaissances des grands initiés.

L'enthousiasme pour les opérations de cette mystique hétérodoxe, tout en se voulant chrétienne, prépare les esprits à se passionner pour les innovations, pour les cures magnétiques d'un Mesmer qui, nourri des idées de Paracelse, dans la même année, avec son baquet à bouteilles, magnétisera 8.000 personnes, pour les thaumaturgies d'un Cagliostro, contre lesquelles la Faculté osera à peine protester. Il conduira, au début du siècle suivant, des expérimentateurs réfléchis comme de Puységur, Deleuze et Braid, à leurs découvertes sur le somnambulisme provoqué.

De ce trouble métaphysique, préparé par l'illuminisme succédant à l'inquiétude de Pascal et au quiétisme, se dégagent deux pensées dominantes : recherche de Dieu à travers ses œuvres et lutte contre le mal infiltré dans la création. Elles créeront un engouement pour les manifestations d'une nature primitive, la prédominance des mouvements instinctifs, le règne de l'âme, et contribueront à faire rayonner d'un éclat mystique les mots : égalité, fraternité, que la Révolution inscrira sur le fronton des monuments publics.

Le XVIIIe siècle

La Renaissance, le néo-classicisme, avaient violenté la nature. L'art des jardins l'avait rapetissée, taillée, domestiquée.

Le redressement de la conscience grecque en face de l'univers se retrouve dans cette ordonnance impérieuse qui semble imposer le correctif du génie de l'homme à l'œuvre divine. Mais l'amour des prés et des champs a néanmoins survécu à travers La Fontaine, Fénelon, La Bruyère, les bergeries de Racan.

Le XVIIIe siècle, inclinant vers une aimable et naïve simplicité, préconise le retour vers le charme, vers l'imprévu de la nature vierge, ou, à défaut, vers les bois, les prairies, les bocages, les laiteries, la « petite maison aux volets verts ». Il ressuscite l'amour de l'homme, de l'animal, de la plante et prépare, à travers Delille, Roucher et Saint-Lambert, l'essor des harmonies poétiques. Avec Pluche, avec Nieuwentyt, d'autres encore, il prétend démontrer l'existence de Dieu par la description des merveilles du monde. Il s'extasie devant les spectacles de la terre, trouve une louable joie en l'étude des êtres vivants. Il se fie davantage à la sensibilité qu'il ne se repose sur la donnée expérimentale, mais analyse déjà avec un artiste souci d'exactitude dont la corruption engendrera plus tard le bas-naturalisme.

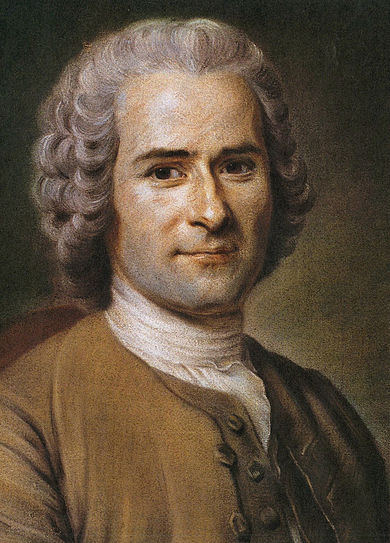

Jean-Jacques Rousseau

Heureusement la science vient au secours de la raison. Les instruments de physique fouillent le ciel, le microscope s'efforce maintenant de pénétrer le mystère de la génération spontanée. Réaumur se passionne pour les insectes, Trembley pour les polypes, Guyton de Morveau pour les minéraux, Linné pour les végétaux, Buffon pour les époques de la nature, les quadrupèdes et les oiseaux, Daubenton pour l'anatomie. La demi-expérience refoule déjà les merveilles de la scholastique. Les philosophes de la nature, Bonnet, Oken, Haller, continueront cependant à mêler le sentiment à la science. Ils se souviendront de ces promenades où Rousseau se baigne dans les forces naturelles, compare les trois règnes, apprend par cœur le Regnunt vegetabile de Murray, herborise et, selon le précepte de l'abbé Gaime, regarde, admire, croit.

Heureusement la science vient au secours de la raison. Les instruments de physique fouillent le ciel, le microscope s'efforce maintenant de pénétrer le mystère de la génération spontanée. Réaumur se passionne pour les insectes, Trembley pour les polypes, Guyton de Morveau pour les minéraux, Linné pour les végétaux, Buffon pour les époques de la nature, les quadrupèdes et les oiseaux, Daubenton pour l'anatomie. La demi-expérience refoule déjà les merveilles de la scholastique. Les philosophes de la nature, Bonnet, Oken, Haller, continueront cependant à mêler le sentiment à la science. Ils se souviendront de ces promenades où Rousseau se baigne dans les forces naturelles, compare les trois règnes, apprend par cœur le Regnunt vegetabile de Murray, herborise et, selon le précepte de l'abbé Gaime, regarde, admire, croit.

Fidèle au piétisme que lui enseigna Mme de Warens, il a toujours Dieu présent en lui, non pas le Dieu de Voltaire, impassible et peu enclin à s'occuper des hommes, mais un Dieu « sensible au cœur », comme celui de Pascal. Devant l'œuvre divine, Rousseau pourra, somme toute, s'écrier :

La méditation dans la retraite, l'étude de la nature, la contemplation de l'Univers, forcent un solitaire à s'élancer incessamment vers l'auteur des choses et à chercher avec une douce inquiétude la fin de tout ce qu'il voit et la cause de tout ce qu'il sent (4).

Il est ainsi conduit à construire une métaphysique

De vaines argumentations ne détruiront jamais la convenance que j'aperçois entre ma nature immortelle et la constitution de ce monde et l'ordre physique que j'y vois régner : j'y trouve dans l'ordre correspondant et dont le système est le résultat de mes recherches, les appuis dont j'ai besoin pour supporter les misères de ma vie. Dans tout autre système, je vivrais sans ressource et je mourrais sans espoir, je serais le plus malheureux des hommes.(4)

Ce système auquel Rousseau fait allusion délimite la conception d'un monde idéal « semblable au nôtre et tout différent néanmoins », parce que la bonté et la vertu y règnent souverainement.

Il y voit évoluer des figures de rêve, des êtres imaginaires qui semblent créer une transition entre la créature et le Créateur. Dans sa septième promenade, il parle volontiers de « ces chères extases qui durant cinquante ans lui ont tenu lieu de fortune et de gloire » [p.193]. La fin de sa vie devient une communion plus fréquente et, semble-t-il, plus directe avec ce monde d'exception et ses « habitants » .

On a pu se plaire à retrouver dans ces hantises le prolongement des émotions causées à Rousseau dans sa jeunesse par les lectures de l'Astrée (5). Ne sont-elles pas davantage l'indice d'une introspection avide, d'une spiritualité de plus en plus affinée s'efforçant vers la conquête de plans supérieurs ?

Le primitivisme de Rousseau et de ses contemporains tient moins à une évolution romanesque du platonisme qu'à un aboutissement de l'incertitude religieuse où se débattent les esprits de l'époque cherchant leur apaisement.

Le sarcasme de Voltaire qui raille l'état de pure nature, les théories de La Mettrie prétendant expliquer l'homme comme une machine, l'attitude de Diderot, fondateur du matérialisme expérimental, celle de d'Holbach qui ne considère les aspects du monde que comme des combinaisons infinies de matière derrière lesquelles le mot Dieu apparaît vide de sens, n'ont fait qu'accentuer le désarroi spirituel. Le rationalisme ne suffit pas pour nourrir les intelligences.

À la suite de Rousseau, l'inquiétude cherche des retraites de verdure, des ermitages dans les grasses campagnes, les réduits les plus riants, où l'on peut plus librement se sentir vivre, où l'on peut méditer à l'aise ; elle réclame les paysages inconnus, les montagnes bleuâtres, les lacs sauvages où l'on se berce au bruit des vagues, de l'agitation de l'eau. Les promeneurs solitaires vont quérir aux bais, aux landes, aux étangs, « des conseils pour vivre, des forces pour souffrir, des asiles pour oublier ».

Les âmes croient ainsi trouver non seulement un refuge, mais encore une liberté naïve en une étroite communion avec l'Univers. Guillard de Beaurieu deviendra l'élève de la nature. Morelly tentera d'en dégager les lois et, déjà, préconisera le communisme. Les fêtes galantes, la pastorale, la géorgique, se teinteront de la mélancolie d'un sentiment profond réveillé par Rousseau, Saint-Martin, Bernardin de Saint-Pierre, d'autres encore.

Peintre subtil de la nature, acharné à la décrire avec exactitude pour en figurer heureusement la grandeur, mais captif des apparences, Bernardin de Saint-Pierre s'en dégagera sur le coup d'aile de la philosophie et de la foi ; « Comprendre, c'est s'émouvoir, dira-t-il, et s'émouvoir, c'est vivre. » Dès lors, trouvant dans la création des raisons profondes pour s'humilier, il tentera d'extraire de la magnificence des spectacles du monde la révélation de la Providence dans une harmonie sereine d'où irradient la bonté, la bienfaisance, l'humanité.

La recherche métaphysique a fait mollement glisser l'époque vers une religion naturelle pleine d'aménité et d'indulgence, vers une physiocratie d'où découlent une science et une morale du bonheur. Croyant suivre les enseignements de la nature et se rapprocher par cela même du Créateur, le siècle s'abandonne au libre jeu des passions que Fénelon considérait comme le « vrai amour déplacé qui s'est égaré hors de son centre » et dont les matérialistes eux-mêmes font l'apologie.

De là ces abandons, ces exagérations du sentiment, entretenus par le style d'une « Nouvelle Héloïse » qui brûle le papier et par l'influence des premiers romantiques allemands.

Mme de Staël

Fille spirituelle et frémissante de Rousseau, Mme de Staël incarnera bien les deux aspects de ce XVIIIe siècle « philosophe et sensible » à la fois.

Malgré l'influence modératrice des encyclopédistes, la sensibilité et l'imagination exaltées finiront par l'emporter sur la raison. Le paganisme classique d'André Chénier, continuateur des Grecs, est submergé par ce frémissement de vie désordonnée qui bouillonne hors des cadres de la stylisation classique. Le renouveau sentimental s'accentue avec les apports des littératures anglaise et allemande dont l'influence en France sera favorisée par l'esprit européen de Mme de Staël.

Une sorte de vibration mentale est créée. La pensée collective évolue dans une atmosphère chaude. À travers les profondeurs de l'instinct, l'individu aspire vers quelque plénitude de vie supérieure. Par delà les perceptions extérieures, il attend des harmonies nouvelles et mystérieuses.

L'imagination fait de Mme de Staël une sorte d'aventurière intellectuelle et sentimentale, davantage intelligente et raisonneuse que véritablement artiste, nourrie à la fois d'Homère et des auteurs médiévaux, quoique ennemie de ce qui tient aux Grecs ou au Moyen âge « gothique et barbare», de littérature ossianique, de Lessing, de Goethe, de Schiller, de Kant, de Fichte, de Schelling, de Herder.

À travers sa sensibilité, la vision exacte des pays visités se déforme dangereusement. Elle n'éprouve point devant les lacs italiens cette réaction qui arrache à Chateaubriand des cris ou des pleurs d'enthousiasme. Dans son Essai sur les fictions, elle situe ses préférences pour les romanciers de la vie réelle. Cependant, ses ardeurs, ses sensations promptes à déformer la réalité, son individualisme féminin, l'allure impérieuse qu'ils impriment à ses pensées, par cela même soumises à de nombreuses variations, son inquiétude véritable sous un optimisme affecté, propagent, à la suite de Rousseau, un nouvel idéo-réalisme qui enveloppe même le souci de netteté et de perfection classique dans les brumeuses spéculations de la métaphysique allemande.

Chateaubriand

Plus loin encore, Chateaubriand entraîne ses contemporains dans les dédales d'une puissante imagination. La mélancolie de la lande bretonne et de la forêt celtique déborde de son cœur avide d'infini. Replié sur son aristocratique orgueil, affiné par l'introspection artiste, il ne peut se résoudre à sa condition d'homme humilié par les brutaux événements de son époque. Une logique supérieure l'emporte au-dessus de la vulgarité des médiocres destins.

Plus loin encore, Chateaubriand entraîne ses contemporains dans les dédales d'une puissante imagination. La mélancolie de la lande bretonne et de la forêt celtique déborde de son cœur avide d'infini. Replié sur son aristocratique orgueil, affiné par l'introspection artiste, il ne peut se résoudre à sa condition d'homme humilié par les brutaux événements de son époque. Une logique supérieure l'emporte au-dessus de la vulgarité des médiocres destins.

Où donc, sinon dans le songe, tailler la magnificence d'un royaume intérieur? Pour se guérir d'une enfance triste et maussade, ne faut-il pas faire du reste de sa vie un voyage émerveillé ? N'est-ce pas Joubert, son ami, qui, penché sur sa création, et modérant la sourde exaltation de son génie, l'appelle « l'enchanteur » ? Au demeurant, n'est-il pas celui qui annonce « le ténébreux, le veuf, l'inconsolé » ? Donc, sous certain aspect, avec Rousseau, un des pères spirituels de Gérard de Nerval.

Comme il s'étourdit d'ivresse lyrique/ s'accroche à tous les prétextes à féerie, poursuit désespérément tous les mirages ! Son rêve transfigure la vérité de tout ce qu'il touche : tout retombe dans une morne torpeur dès qu'elle ne lui apparaît plus à travers le prisme du désir.

Il endort les passions humaines sous les splendeurs des couchants. Il enveloppe les désespoirs dans la somptuosité des horizons évoqués, dans la luxuriance d'une nature mystérieuse. Du choc des douleurs qui assaillent les hommes jaillit toujours une étincelle. Il la propage sur le plan divin. L'orage qu'il accumule et fait éclater finit toujours par conduire les âmes courbées sous la résignation vers les asiles de la religion. Une seule parole apaise les désespoirs. Le dernier rayon du soir abat les vents.

De la perception aiguë du réel, Chateaubriand exprime toujours les éléments d'une vérité seconde. Sur les paliers de l'enthousiasme, la sensation rebondit. Le moindre prétexte s'amplifie dans l'opulence de l'évocation. Le vieux bison qui se couche entre les herbes du fleuve devient un dieu antique. Il secoue sa barbe limoneuse et « jette un œil satisfait sur la grandeur de ses ondes et la sauvage abondance de ses rives ».

Magicien, comme il me plaît de te suivre dans tes voyages, autant imaginaires que véridiques ! C'est à travers les récits d'autres voyageurs que tu poursuis tes itinéraires. Tu m'enrichis non seulement des choses que tu a vues, mais aussi de choses vues par d'autres et que tu recrées !

Peu d'artistes m'ont, comme toi, alourdi de cette vertigineuse oppression d'infini qui étreint l'homme balancé entre le ciel et les flots !

De la contemplation des émouvants spectacles de la nature, Chateaubriand dégage toujours la révélation d'un grand Etre inconnu. Entraîné par l'inquiétude du divin, il s'accroche au christianisme. Il le dore des rayons neufs de sa foi. Je songe à ces gloires quelque peu lourdes dont le XVIIe siècle fait resplendir les bas-côtés ou les nefs des cathédrales gothiques. Mettant la complicité du poète au service de la foi pour l'édification des générations désabusées, il réveille d'une lumière un peu artificielle les splendeurs du vitrail chrétien, obscurcies par les nuages avant-coureurs des révolutions.

Combinaisons, assemblages de notations, fruits de lectures, a-t-on pu écrire. Peu m'importe ! La sombre fièvre du génie a guidé hardiment la main de l'artiste. Grâce à son équilibre, sa richesse, son souci de perfection, parfois un peu outré, sa construction atteint aux beaux sommets de la réalisation humaine.

Par sa tendance à métamorphoser les apparences, à inventer le paysage, à dégager la vie secrète de l'individu du tumulte intérieur, à faire évoluer la pensée sur le plan des émotions supérieures, il assure de nouveaux points d'appui à cette littérature d'évasion par le rêve qui depuis l'idéo-réalisme des troubadours, passe par Somberville, La Calprenède, Honoré d'Urfé, Cyrano de Bergerac, Mme de Scudéry, puis Mme de La Fayette, se poursuit à travers l'idéo-réalisme romantique et porte ses fruits jusqu'à nos jours.

C'est, se plaît-on à répéter, le romantisme français qui véritablement commence avec Mme de Staël et Chateaubriand. Tous deux ne furent-ils pas les premières victimes de ce vertige de l'imagination, de ce secret désir d'absolu, de ce « mal du siècle » apporté aux générations auxquelles les « philosophies » ne pourront plus suffire ?

Exaltation de l'individu et révolte psychologique.

Née des incertitudes d'une foi religieuse ébranlée par le matérialisme, la solitude morale du XVIIIe siècle a conduit l'homme vers un naturisme aimable et vers une doctrine de l'adoration. Celle du romantisme l'orientera vers l'exaltation de l'individu et la révolte psychologique.

Le Romantisme est plus inquiet que le Moyen âge, qui a construit ses idéologies sur la solide assise du dogme imposé et défendu par la puissance césarienne de l'Église.

Il n'entend pas, dès le début du moins, de grandes voix dominatrices comme celles de Bossuet, de Bourdaloue, de Massillon, qui retentirent au XVIIe siècle pour maintenir les esprits dans les bornes de la religion, ramener à la raison de Dieu les âmes égarées par la perte de toute discipline morale, l'abandon délirant aux passions, la trop grande recherche des satisfactions des sens. La fougue brillante d'un Lamennais, l'éloquence pathétique d'un Lacordaire entraînant les foules sur les chemins de la foi, viennent trop tard pour pallier le « mal du siècle », fait de tous les égocentrismes individuels :

Il faut se détruire, disait Fénelon, soyez un vrai rien en tout et pour tout, un vrai rien ne résiste jamais et il n'a point un moi dont il s'occupe.

Quoique imbibés de l'altruisme des philosophes humanitaires, les romantiques acceptent à la suite de Rousseau les invites d'un piétisme douceâtre, mais ne cèdent pas à l'appel au renoncement. Ils demeurent, à la suite de Mme de Staël, de Rousseau et surtout de Chateaubriand, des individualistes ivres de surhumanité et toujours en quête d'émotions nouvelles.

De là leur désenchantement, leur tristesse, leur fatalisme, accrus au cours du siècle par les grandes secousses de la Révolution et de l'Empire, et l'influence des littératures étrangères.

Ces faux affranchis, ces révoltés contre la société, contre Dieu lui-même, sont des désespérés, des esprits torturés par le concept de l'impuissance de l'individu et par le doute métaphysique.

L'insoumission au réel, le refus de se confiner dans les trop étroites limites qu'assignent les cadres des philosophies ou des religions, a fait naître les plus sombres désespoirs chez l'artiste avide de découvrir de son énigmatique destin une solution capable de satisfaire sa raison.

Retour aux réalités de la vie physique, aux mouvements spontanés, aux richesses de la sensation, aux sourdes joies de l'instinct trouvant son épanouissement, affirmation violente de la personnalité et ce rejet de tous les déterminismes, goût de la liberté sous toutes ses formes, révolte dans le plan psychologique, dans le plan moral, dans le plan social, expriment avec âpreté le dégoût d'une existence non soutenue par la foi, cette incertitude que peut seule engendrer la vie spirituelle non entièrement fondée sur la croyance.

C'est dans un singulier malaise que se débat l'âme romantique. Elle cherche un compromis entre la raison et la spéculation métaphysique et, ne pouvant le découvrir, croit se libérer de tout en une tragique explosion de sentiment.

Le romantisme ne fait donc qu'accentuer le débat intellectuel et moral et donner un corps fiévreux aux inquiétudes du XVIIe et du XVIIIe siècle. Pascal, sans être un aveugle résigné, demeure un humble que son humanité alourdit et que l'infini étouffe. Les romantiques, eux, composent leur désespoir avec des attitudes parfois trop calculées.

Rentrez dans votre vraie nature, avait dit Claude de Saint-Martin, et vous retrouverez en vous la pensée primitive de Dieu.

Cette « vérité » admise, comme une déformation de la vérité, peut être dangereuse ! Redevenir l'homme primitif pour retrouver son âme, émanation divine, est-ce s'abandonner aux mouvements spontanés, aux directions de la sensibilité, au jeu des instincts, aux violences des passions avant même qu'intervienne la trop modératrice raison qui tue tous les enthousiasmes ?

Est-ce là la simplicité évangélique ? Est-ce la voie spirituelle ?

Un trop facile subterfuge accordait la vie pratique à la vie morale pour que les âmes ne s'y prissent point. Nous voici loin des rudes disciplines monastiques et ramenés, par les sentiers capricieux de Rousseau, à la religion aimable de Fénelon.

Les romantiques trouveront dans l'exaltation des sentiments une forme nouvelle de l'adoration. Par cet exutoire, ils voudront s'évader de l'ennui des jours, des contingences de leur trop humaine destinée, de la mélancolie, de la lassitude de vivre.

La passion est douée d'une sorte de vertu spirituelle, capable de les dégager d'une condition trop médiocre et de les élever sur un plan supérieur. C'est par elle, diront-ils en substance, suivant une formule qu'Anatole France mettra dans son bissac, qu'ont été accomplies les grandes et belles choses qui se sont passées par le monde. Dans leur pensée, elle participe obscurément de la nature du divin.

Ils pourront donc s'abandonner sans réserve à ces mouvements simples et irréfléchis d'une bonne nature, chers à Mme de Staël, licites puisque la Providence qui règle les actions des êtres les a ainsi voulus (6). Delphine, René, puis un Musset, une George Sand, pourront justifier leurs faiblesses, leurs écarts ou leurs dérèglements.

La détente de cette explosion sentimentale engendre la mélancolie passionnée des « enfants du siècle », de tous ces Werther, ces Saint-Preux, ces Obermann, ces Adolphe, ces Roula, beaux ténébreux, soupirants désespérés qui donnent à la fois une âme collective et des tendances disparates à cette curieuse génération.

La muse romantique se baigne dans une sorte d'hédonisme de la souffrance amoureuse et du malheur. Tous ces tourmentés, en leur mal d'absolu étant des artistes, ne sont que des voluptueux. Ils éprouveront une joie secrète à faire sur eux-mêmes l'expérience physique et morale à la fois des ravissements et des déchirements de l'amour. Cette sorte de flagellation de l'âme est pour eux un jeu de jubilation supérieure. Même tranquilles, les heures leur paraissent menaçantes et lourdes en l'attente de quelque maléfice :

Le cœur le plus serein en apparence, a dit Chateaubriand dans Atala, ressemble au puits naturel de la savane Alachua : la surface en paraît calme et pure, mais, quand vous regardez au fond du bassin, vous apercevez un large crocodile que le puits nourrit dans ses eaux.

L'exaltation ne se limite pas seulement aux sentiments élevés : tendresse, amitié, générosité, altruisme, elle soulève aussi tous les bouillonnements de l'orgueil, de la colère, de la haine, les blasphèmes, les exécrations que ni morale, ni religion, ni conventions ne peuvent plus contenir. Ah! Jean-Jacques ! Jean-Jacques, quel poison tu as versé...

Cette nature consolante, où le XVIIIe siècle cherchait avec aménité des preuves de l'existence de Dieu, ne suffit plus pour détendre ces âmes tourmentées. Elle n'est plus cette mère apaisante en laquelle se retrouvent tous les refuges et tous les oublis.

Les romantiques se sentent moins intimement mêlés que leurs devanciers à ses opérations mystérieuses. Elle demeure bien le sujet de leur rêverie et de leur contemplation, mais leur égotisme crée avec l'Univers une dualité évidente sans que le lien cependant cesse d'être rompu.

Chateaubriand ne découvre véritablement la nature que dans l'immensité des mers, la savane ou la forêt vierge. Encore se défie-t-il de la solitude, car, transporter les grandes passions au désert, « c'est les rendre à leur empire ».

Lamartine, Hugo, Musset, en font la confidente de leurs souvenirs, de leur amertume, de leur regret, lui prêtent leurs émotions, l'illuminent du reflet de leur âme nue.

Sous l'influence des doctrines platoniciennes remises en honneur par Victor Cousin, Lamartine cède à l'entraînement de l'ivresse panthéistique allemande (7) à laquelle Edgar Quinet se flattera d'avoir résisté. Il glisse vers une mystique naturelle fondant le christianisme et la tendance plotinienne dans une doctrine de l'adoration (8).

Vigny, qui la connaît « trop pour n'en avoir pas peur », accuse la nature d'hypocrite impassibilité, ne retient que sa vertu destructrice sous le sourire de son printemps renouvelé et, par sa hautaine rétention, prépare la froide attitude parnassienne.

Avec quel pessimisme désabusé ne convient-il pas de mesurer les dons et les largesses de la vie ! N'est-ce pas, en effet, souffrance véritable, de ne trouver partout qu'une terre jalonnée par les ruines des civilisations, marquée toujours par les traces du court passage des hommes ? Les guerres de l'Empire, les découvertes funéraires qui ont révélé l'Egypte, les monuments qui ont livré la Grèce et l' Orient, les œuvres aussi des poètes et conteurs anglais (9) n'ont pas peu contribué à accentuer dans cette génération le goût du néant en quoi s'abîment les cités et les empires.

D'Angleterre, chargée d'orage par le pathétique sombre de Fielding et de Richardson, dont Rousseau aimait tant la Clarisse Marlowe, nous est venue une opaque nuée. Le « genre noir » d'Anne Radcliffe enténèbre notre littérature. Peinture et gravure, à leur tour s'en emparent, l'exploitent, le vulgarisent.

Déjà le scepticisme souriant de la fin du XVIIIe siècle avait trouvé de nouvelles raisons de douter dans les apports de la philosophie allemande d'un Schelling, d'un Herder, dans l'hégélianisme surtout, tout imprégné de doctrine hindoue. Voici que propagée, éclairée par les travaux des philologues et des orientalistes français (10), la sagesse de l'Inde vint rappeler que la vie n'est qu'une suite de phénomènes, un flot intarissable d'apparences toujours détruites, sans cesse renouvelées.

L'époque ne peut donc que céder à quelque incurable mélancolie. Les tombeaux, les fûts décapités, les arceaux rompus, les temples effondrés, ne sont que symboles d'inquiétude et d'orgueil brisé. Autour d'eux, implacablement, flue le temps rongeur des monuments et des pierres dures. Pèle mêle il roule les débris des générations, les œuvres des hommes, leurs joies, leurs souvenirs, leurs espérances. L'instant chargé d'ivresse pathétique n'est qu'un enchantement vite dissipé. « O temps, suspens ton vol ! » s'écrie Lamartine déchiré. Hugo renchérit en quelques uns de ses vastes mouvements lyriques qui semblent parfois osciller d'un pôle à l'autre de l'univers. Une fois de plus, le spectre de la mort lève du fond de la coupe épuisée de tous les, désenchantements.

O Mort ! comme tu as toujours rempli, et comme tu remplis toujours, hélas ! les préoccupations des hommes ! En voulant s'installer dans la durée, l'Egypte n'a fait que traduire la poignante obsession du néant. Les Grecs et les Latins ont eux aussi senti toute son attraction. À travers la contrition provoquée par l'Eglise, elle a trouvé un aliment dans l'anxiété des épidémies de peste, du fléau des guerres, des tremblements de terre, dans l'état instable de la société, où tout rappelait la fragilité des choses humaines. Cette tragédie, les artistes du Moyen âge l'ont âprement exprimée en lui donnant le ton de la farce symbolique, en ces dicts où les vifs sont mêlés aux trépassés, ces danses macabres où quelque squelette contorsionné, grimaçant, joue du violon avec des ossements et, sans distinction, dans sa ronde entraîne, avec le manant, le seigneur. Les arts plastiques du XVe siècle, la poésie d'un Villon en sont pénétrés. .Le XVIe siècle allemand et suisse la fixe dans l'imagerie où la fresque d'un Albert Dürer, d'un Hans Holbein le jeune, d'un Nicolauss Manuel Deustch.

Les premiers, à la suite des bouleversements, des hécatombes de la Révolution et de l'épopée napoléonienne, les romantiques allemands et autrichiens, de Goethe et Bürger à Zedlitz, sont repris par l'obsession gothique de la mort. Leurs revues nocturnes, leurs chevauchées fantastiques, après avoir inspiré Schumann, prolongent leurs échos jusque dans les symphonies de Berlioz et de Wagner. À son tour, Chopin, sourdement angoissé, descendra dans les cercles de l'ombre, accumulera la ténèbre pour la mieux déchirer et, dans un cri d'espoir, délivrera l'envol glorieux de l'âme.

À ce vertige du néant, à ce goût de la nuit, de la méditation sur les ruines, à cette attirance des sombres profondeurs et du gouffre qui donnent une saveur ténébreuse à certains accents des romantiques français, va s'opposer, suivant l'inéluctable loi de polarité, l'ivresse du mouvement et de la couleur. Ombre et lumière violemment contrastées, n'est-ce pas en somme tout le romantisme ? Ombre, avec tous ses maléfices, ses hallucinations, ses engloutissements, ses désespoirs, ses regrets et ces cris auxquels personne ne répond ; lumière, avec tous ses éclairs de passion et de liberté, passion avec sa féerie, ses enluminures, une ardeur fiévreuse de vivre, de tout épuiser de la vie. Mais quels fruits les poètes retireront d'une telle aventure ! Vive la spontanéité ! Fi de la logique sévère du XVIIe siècle ! Les formes conventionnelles et glacées de l'art cèdent sous l'expansion du dynamisme intérieur. L'extériorisation de l'individu brise les vieux moules. Le flux poétique se libère de la contrainte où l'avait contenu un classicisme étroit, soucieux de ne point jouer en marge de la raison et, sous prétexte de stylisation, trop mesquinement raffiné. Liberté dans l'art, liberté dans la société! pourra proclamer Hugo dans sa préface d'Hernani.

L'enthousiasme, la ferveur, les mouvements- impulsifs, l'ivresse lyrique, le don de l'imagerie réchauffent le courant poétique, tari après Chénier.

Conséquence directe : impétuosité du rythme, richesse de la langue, constructions vives, libres, mouvements impérieux de la phrase ou du vers, luxe et débordement de l'expression colorée, tumulte des sonorités, pittoresque des descriptions, embellissement de la nature, traduisent ce paroxysme. Un style nouveau est créé. Byron a donné la note de ce diapason élevé et de ce lyrisme farouchement individuel avant de s'efforcer vers l'universel. Lamennais, visionnaire, créateur d'images et de paraboles, par sa fougue contribue à entretenir la brillante et vive allure dans l'expression.

La peinture, qui souvent devance la littérature, va retrouver sous le pinceau libéré d'un Géricault, sous la touche fulgurante d'un Delacroix, avec la vigoureuse violence d'un Gros, cette audace sensuelle, ce frémissement de la couleur, longtemps comprimés par la ligne austère et exacte de David, continuée par Ingres. L'époque est délibérément dressée contre l'esprit classique reposant sur la raison, le calme, la simplicité. Elle impose l'esprit médiéval inclinant vers le fantastique, la nécromancie, le sentiment profond et religieux, l'amour chevaleresque dont les poètes et conteurs anglais et allemands, avec nos propres historiens, ont préparé le retour (11).

Singulier amour du Moyen-âge, d'ailleurs exalté par des artistes : les frères Hugo, Vigny, Deschamps... Il ramène le goût du merveilleux, de la chevalerie légendaire, la curiosité pour la sorcellerie allant jusqu'au satanisme. Et puis n'est-ce pas le cri libérateur des Communes qui a retenti à travers la Révolution ? De nouveaux chocs de vie ont prolongé leurs vibrations dans l'art. Le réalisme de la rue grouillante avec, ses cortèges pittoresques, ses mouvements de foules braillant les revendications populaires, enfonce son coin dans la littérature. De nouveaux prétextes élargissent l'inspiration. Le mot « roturier » détrône le mot aristocratique : truculent, plein de saveur, il s'incruste dans la langue écrite ; il bouleverse le style charmant, plein de mesure mais apprêté, que le XVIIIe siècle avait affiné jusqu'à la préciosité.

Jamais si fortement le rêve n'étreignit la réalité.

Une neuve fantaisie remplit de surnaturel cette nature du XVIIIe siècle où la naïve exaltation de la vie et l'amour accompagnaient la botanique et d'où l'engouement pour la science aimable avait exclu les divinités classiques.

Elle se peuple maintenant de fées, d'elfes, de sylphes, de gnomes, de lutins, de korrigans, de génies bons ou malfaisants. Tout le merveilleux de la fantasmagorie du Rhin et de la féerie shakespearienne succède aux gémissements, aux sombres rêveries au milieu des décombres. Les sorcières au sabbat, le bouc noir et maléfique qui danse sous la lune, les êtres fantastiques du folklore prennent part à ces « horreurs ». Tandis que Chateaubriand, au seuil du XIXe siècle, a recréé à la suite de Milton un « merveilleux satanien », que William Blake et Byron remuent le Ciel et l'Enfer, c'est le Méphistophélès sarcastique de Goethe, acclimaté en France par Gérard de Nerval, qui vient à la rescousse. Le malin se glissera à travers les contes de Hoffmann, de Nodier, les poèmes de Hugo, de Vigny, de Lamartine, les romans de George Sand, de Mérimée, de Balzac, de Jules Janin, de Pétrus Borel, l'Albertus de Gautier. Il marquera plus tard de son fer rouge le front damné de Baudelaire, enfoncera sa griffe jusqu'au cœur de Barbey d'Aurevilly, se frayera un chemin à travers le symbolisme, égratignera Verlaine, déchirera d'un éclair le rêve halluciné de Villiers de l'Isle-Adam, conduira Huysmans à la Messe noire, grisera d'un vain orgueil ce fin esthète que fut Péladan, deviendra l'hôte de Stanislas de Guaita, pimentera d'une brûlure de sadisme l'œuvre de Mirbeau, et donnera une saveur de sang à l'art cruel de Rachilde (12).

Les vieilles images lyriques du passé émergent de nouveau. Aux apports, gothiques d'outre-Rhin se conjuguent les apports de l'antiquité celtique (12). À la suite du comte de Tressan, on s'est plu à redécouvrir dans nos bibliothèques les récits, les contes, les romans anciens.

La fée imagination reconstruit donc les manoirs féodaux, les burgs des barons allemands. Elle évoque les prouesses de chevalerie, réveille les cortèges des seigneurs, avec leur suite de varlets, de pages, d'hommes d'armes, de ménestrels, de troubadours étourdissants de gai sçavoir, la mobilité des foules animales et sensibles. Dante, le Tasse, Pétrarque, Boccace, Charles d'Orléans, Villon, Martial d'Auvergne, Marot, bref toute la Renaissance italienne et française, le Romancero espagnol avec ses brutales oppositions d'ombre de blanc et de noir sont remis en honneur.

En même temps que le sens des fortes disciplines de l'Eglise médiévale se réveille, la conception transcendantale de l'amour courtois, que le Moyen âge avait dérivée d'un mélange de platonisme et de christianisme.

Les galops des paladins retentissent à travers les guerres de l'époque. Dans les cerveaux passe un ouragan épique. La haine de la Restauration a ramené chez les libéraux l'enthousiasme pour l'Empire, et Napoléon, en qui on ne voulait d'abord voir qu'un tyran, ne devient plus « qu'un héros malheureux ». Les âmes sont traversées par un souffle d'héroïsme et tout le lyrisme d'un Hugo en sera d'autant plus réchauffé que son père fut un des généraux de l'épopée. Vigny et Musset exprimeront aussi leur désarroi moral de n'a voir pas été des hommes d'action, éclaboussés par le soleil des gloires militaires.

L'érudition, les publications sur les croisades ont aussi ouvert les yeux des Romantiques sur un Orient fascinateur, autant que la lutte d'indépendance de la Grèce contre les Turcs, pour laquelle s'exalte la sensibilité populaire, toujours prompte à s'émouvoir dès qu'on prononce le mot de liberté.

La magie sera révélée d'une civilisation dont on s'était peu soucié jusqu'alors et dont l'engouement gagnera les arts, la mode, l'imagerie. La littérature, qui s'efforçait de rester dans les limites classiques avec Chateaubriand, s'imprégnera d'orientalisme.

Avec leur polychromie, leurs ors opulents, la chaleur de leurs cuivres, leurs motifs enchevêtrés à l'infini, les pays du Levant livreront leur flore et leur faune hallucinées. Les cortèges indiens, la démonologie orientale, ses fées, ses djinns, ses péri peupleront l'imagination de nos littérateurs et de nos peintres (13.).

La Genèse, le livre de Job, le nouveau Testament, l'Apocalypse, feront à leur tour revivre les bêtes fantastiques. Elles trouveront leur place près des animaux symboliques de nos bestiaires médiévaux pour inspirer le poème ou l'art décoratif. Enfin l'Espagne, l'Italie, les pays du Midi, leurs vives lumières, leurs vibrations intenses, leur vie passionnée, leurs chanteurs, leurs romanciers ne manqueront pas d'agir sur le courant artistique de l'époque.

Avec Delacroix, Decamps, Fromentin, Diaz, la peinture se parera d'un haut éclat méditerranéen.

Voyages autour du monde, récits des aventures d'un Bougainville, d'un Cook, d'un La Pérouse ou d'un Dumont d'Urville, entretiendront après Chateaubriand et Bernardin de Saint-Pierre le charme de l'exotisme.

C'est dire qu'une riche matière lyrique, où le rêve et l'imagination ont pétri le réel, aura été préparée pour les générations à venir. Parnassiens et Symbolistes ne manqueront pas d'y puiser abondamment.

Mais ne nous méprenons pas : tout cet attirail légendaire ou exotique, tout cet apparat historique ne fait que masquer la sourde détresse du romantisme français. Cette intensité de vie, de passion, ce goût du merveilleux et de l'enluminure s'opposant à la tristesse, à la sombre méditation sur les ruines et le néant, dénoncent la fièvre d'une génération insatisfaite, et cherchant à se définir à travers les modes d'expression et les prétextes les plus variés.

Lamartine

L'effervescence qui fait bouillonner les cerveaux au début du XIXe siècle échauffe l'inspiration de nos trois plus grands lyriques. Plus profondes en effet chez les poètes se retrouvent les traces de l'exaltation, au-dessus de la brutale réalité et les empreintes du tourment métaphysique. Libéré par saccades, leur chant atteint parfois à des hauteurs splendides, mais, parvenus au faite de leur élan, ils retombent dans l'inquiétude de la divinité et rouvrent la crise morale que de grands esprits comme Ozanam ou Lacordaire, ou par l'écrit ou par la parole, s'efforcent en vain de conjurer.

À travers toutes leurs œuvres, après avoir fait le tour du monde des sensations, du domaine des affections ou des sentiments, ils se trouvent nécessairement face à face avec l'angoissant problème du devenir de l'homme et du divin, s'efforcent vers une solution. Leur débat se résout toujours — et pourrait-il en être autrement? — en quelque indécise conclusion.

Au milieu des difficultés que l'on éprouve à démêler l'imbroglio des influences et des idées, c'est chez eux que l'on peut tenter d'ausculter le mal de l'époque. Écoutez alors le cri profond et désespéré !

Non seulement nourri de Pétrarque, d'Ossian, de Chateaubriand, de Joseph de Maistre, de Bernardin de Saint-Pierre, de Lamennais, mais encore des scoliastes médiévaux, Lamartine n'a pu rester indifférent aux questions posées par la métaphysique. Il s'est plaint de s'être « égaré dans les cieux sur les pas de Platon », en cherchant à percer le problème de l’origine de l'âme. Cette conquête du divin, que d'autres cherchent à travers l'idéologie, il la cherchera dans la nature à travers cette « seule vérité incontestable : l'instinct » (14).

Chateaubriand, Bernardin de Saint-Pierre, Lamennais se sont jetés à corps perdu dans le christianisme ; Lamartine, sensible et inquiet, voit moins en profondeur sans être toutefois « l'ignorant qui ne sait que son âme » dont parle Sainte-Beuve. Il se laissera entraîner, bien qu'il s'en défende par une aussi subtile diversion que Scot Erigène, dans l'ivresse panthéistique des néo-platoniciens dont les doctrines, remises en valeur par -Victor Cousin et la philosophie allemande, font fermenter les cerveaux.

Il est également sollicité par l'indouisme éclairé par les travaux des savants de l'époque, aux alentours de 1820, de sorte qu'il flotte entre le christianisme et les tendances panthéistiques, pour concilier le tout dans l'attitude lyrique de l'adoration.

La religion est la pensée dominante des Harmonies, dira Sainte-Beuve. L'amour n'y est plus que comme un souvenir délicieux, comme une apparition matinale et céleste, qui s'est retirée dans le lointain, après avoir initié l'âme du poète à de plus sublimes mystères. L'hymne a presque partout remplacé l'élégie.

Tout dans la nature révélera Dieu au poète, et lui paraîtra en célébrer la gloire. Aussi fera-t-il d'elle sa confidente, et s'il prend à témoins de sa tristesse les rochers, le lac ou le vent, c'est avec le secret espoir que la résonance de sa voix trouvera quelque divin écho. Les spectacles du monde lui serviront donc de prétextes pour la louange et l'invocation. De là ces « harmonies » qui s'élargiront comme des cercles de procession spirituelle et par degrés le jetteront jusqu'au terme où l'âme se sent mêlée au divin.

Sa sensation devant le paysage se transposera en une élévation religieuse d'une grande pureté. Il atteindra souvent à cette altitude où, démontrant par l'exemple ce que l'abbé Bremond s'est évertué pour établir, le chant équilibré dans la musique, et dégagé des spécieuses philosophies, par une sorte d'instinct métaphysique, rejoint et dépasse même la prière.

Le même drame intérieur se précise de bonne heure chez Victor Hugo. Sous l'influence, sans doute, de Charles Nodier qui vivait dans le fantastique, le poète idéoréalise et grandit la vie. Sous la projection de son esprit, l'évasion que d'autres cherchent dans la chaleur du sentiment, il la trouve de bonne heure dans une amplification, une déformation du réel. Procédé qui pourra peut-être paraître un peu artificiel, dont il tirera sans doute des effets un peu calculés, mais par lequel il croira côtoyer cette surhumanité, terme commun de tant d'aspirations. Sainte-Beuve le met en garde contre les exagérations de cette puissance de visionnaire :

En poésie, comme ailleurs, rien de si périlleux que la force; si on la laisse faire, elle abuse de tout, par elle ce qui n'était qu'original et neuf est bien près de devenir bizarre.

Mais Hugo lui-même ne se laisse pas prendre à ce subterfuge qui donne l'illusion de l'irréel sans donner la clef du domaine inconnu.

Un jour il faudra bien demander à l'archange mystérieux le secret de l'énigme humaine et du monde (15). Il se penchera sur le gouffre où sombrent les fortes individualités, sur l'ombre de l'oubli où tout se noie. Il s'accoudera au bord croulant des soirs, portera le poids de la nuit d'étoiles et, cherchant sa raison de vivre, s'interrogeant sur le moment de la mort, déplorera l'incertitude de la science, la petitesse de l'homme devant l'infini, son misérable destin.

La nature du moins, où tout parle de vie et de liberté, lui livrera-t-elle quelque solution des obscurs problèmes qui hantent son esprit ? Il tentera de participer à son printemps, à ses métamorphoses secrètes, découvrira l'éternité dans une fleur. À l'eau qui court, à l'insecte, au rayon, il demandera ce que Jésus appelle « loi » et Platon « mystère ». Il se baignera dans le flot panthéiste. Le rocher, la bête, l'épi, l'aile, la végétation, composeront à ses yeux « ce chiffre énorme : Dieu » [16].

Comme pour Pythagore, le monde sera pour lui une harmonie intense où tous les accords se répondent : murmures, bruits, enthousiasmes, passions, silence des nuits, lumineuse gravitation des astres. Il s'efforcera d'entrer dans le chœur. « La musique est dans tout ! » s'écriera-t-il avec le cri d'espérance du délivré, et il flottera sur l'aile des plus subtiles symphonies, préparant ainsi les voies par lesquelles Baudelaire, Mallarmé, les Symbolistes, chercheront un passage vers les hautes régions de l'esprit.

Cependant la brève lueur s'éteindra. Chez le « martyr de l'idée », la terrible réalité du néant reviendra avec le jour qui sombre. L'angoissé questionnera l'Inconnu. L'amour et la raison lui dicteront la prière qui bâtit un pont sur l'infini. Mais pour prier il faut croire : « Croyons, dit le poète, mais pas en nous. Dieu seul peut nous sauver. » Il sera dès lors armé pour regarder en face l'invisible dans ces contemplations où revit toujours la hantise de la tombe. Comme l'imagier du Moyen âge qui cachait sa terreur sous l'esquisse ironique, macabre et horrible à souhait, il se plaît à scruter minutieusement la mort.

Accoutumé de vivre dans l'ambiance du sépulcre, il peut alors entendre « ce que dit la bouche d'ombre » : Dieu fit la création, mais, à dessein, la créa imparfaite pour ne pas se confondre avec elle. Et démontrant désespérément que l'esprit tourne, à son insu, dans les mêmes cercles, il indique comment, appesantie par la faute originelle, l'âme est descendue vers des états inférieurs dans cette mature dont elle ne peut se délivrer. Elle gémit dans l'animal à travers « les barreaux de l'instinct », frissonne avec le végétal, souffre avec la pierre. Cette souffrance, cette profondeur — abîme d'en bas — ne cesse cependant de songer à Dieu. Elle lutte pour se dégager du roc, de la fleur, de la bête, et l'homme, lieu géométrique de ces aspirations, est le seul être qui, par l'oubli de sa vie antérieure, ne voit pas Dieu, mais peut aller à lui et, par l'amour, racheter la création qui « expie dans le monstre ». Dès lors, tout n'est pas perdu : « Espérez ! s'écrie le poète, il n'est pas d'enfer éternel », tout rentrera dans l'ordre divin d'un sublime recommencement et chantera dans la clarté.

Il n'est pas malaisé de dégager de cet immense débat verbal la recherche d'un compromis entre le néo-platonisme et le christianisme.

L'homme devient donc le héros qui doit, par l'amour, racheter le mal universel, assurer le retour à l'Unité. Ceci peut expliquer pourquoi, en dehors des entraînements de l'histoire, le poète a entrepris de glorifier la geste de l'humanité à travers la légendaire évocation des siècles morts.

Quelle vaste synthèse épique ! Toutes les ressources dont dispose son génie, il les met en mouvement : dons d'une invention puissante, flux des images saisissantes, chocs des sonorités inouïes, intensité de couleurs et de formes concourent pour faire de lui un visionnaire unique, recréant le mythe, insufflant une force nouvelle à l'abstraction, projetant sous un angle démesurément ouvert la vie surprise, entraînant le réel dans le vertige de l'imagination.

De l'inanimé à l'animé, en une lente ascension pleine de combats, la conscience se dégage et s'élève vers Dieu. Telle est la thèse primitive du penseur, souvent obscurcie par trop d'apports. Le platonisme s'y confronte avec le manichéisme et d'autres systèmes ou dogmes religieux — le spiritisme même — et tout cela se mêle et se confond sur les sommets de l'idéologie. Le fier sursaut de l'individu devant son destin ne s'y retrouve pas environné de cet éclat glacé qui fait la gloire d'un Vigny et dont Gautier et Leconte de Lisle sauront se souvenir. Cependant une espérance y palpite : celle du poète d'Eloa, sœur déchue des Anges [17], triomphe définitif du bien sur le mal, de la clarté sur l'ombre.

Musset

Âme précocement ivre d'infini et résonnante du lyrisme pathétique de Byron, Musset cherche en vain dans le fracas des fêtes, parmi le heurt des rayons et des cristaux et le rire des belles en folie, une excitation et une frénésie passagères qui lui tiendront lieu d'apaisement et d'oubli. La crise des sens n'étouffera pas la crise d'âme. L'heure de la joie et de l'amour passée, il se retrouvera avec un cœur vide, amer, jouet inutile et blessé. Tout aura sombré dans la déroute du temps qui ne laisse que le fragile souvenir. Le souvenir ! Le poète voudra du moins l'arracher à toutes les destructions. Il en fera une partie intégrée de son âme immortelle et, pour qu'il soit impérissable, souhaitera l'emporter jusqu'à Dieu.

Vigny

Mais c'est toi, Vigny, douloureux Vigny, qui as poussé ce cri de révolte métaphysique que ni Musset, ni Lamartine, ni Hugo, n'ont osé

Un poids pesant, dès sa naissance, enchaîne l'homme au malheur. Tu dis l'injustice terrestre que le ciel laisse sans punition ni secours, la souffrance de l'amour, la terrible fatalité qui, indistinctement, frappe la pureté, la tendresse, l'innocence, le lourd tribut qui pèse sur le génie. Tu affirmes cette réalité du mal que le philosophe médiéval, Malebranche, Rousseau et tant d'autres ont niée. La nature ne te livre pas ses asiles où d'autres ont trouvé leur apaisement. Son printemps renaissant t'exaspère, ses invariables saisons, son dynamisme renouvelé, son opulence, ses insolentes largesses, le flux de forces animales dont tu la sens traversée, ne peuvent faire naître en ta pensée de rapports spirituels, car seulement « ce qui se rêve » sera tout pour toi.

Sûre qu'elle est de sa survivance à travers la durée et de son perpétuel recommencement parmi l'éternelle succession des phénomènes, elle demeure impassible devant tous les désespoirs et toutes les ruines. Une mère ! est-elle une mère ? Non, une tombe qui engloutit les œuvres humaines. Au-dessus d'elle cependant règne, sans conteste, la divinité. Alors tu te tournes vers le ciel : l'azur étincelant demeure impénétrable, sans voix. Devant l'éther inexorable, pur, aucun doigt ne se pose sur ta tempe fiévreuse. Attente dans l'inquiétude et l'aspiration désormais vaine ! O sublime imploration, prostration sacrée de l'être courbé en son humilité ! Silencieuses larmes d'interrogation que rien ne vient ni interrompre, ni consoler !

Je comprends le sursaut héroïque et farouche de cette âme trop tendue, sans appui ; le désespoir qui se mure en une sourde résignation ! Pas de cris, pas de subtiles métaphysiques pour trouver des degrés d'accession au divin : au « silence éternel de la divinité » s'opposera désormais le morne silence de l'homme.

C'est dans toute sa splendide attitude d'orgueil le redressement grec de la conscience, opposant la certitude de son ordre et de son équilibre à l'ordre et l'équilibre de l'Univers.

Vigny n'est point un athée. C'est un homme froidement désespéré qui propose aux autres hommes la seule solution que sa recherche émouvante a trouvée. Du fond de son stoïcisme, il espère, il annonce l'avènement de l'Esprit pur ; enclos dans l'œuvre, ou dans le livre, il se transmet de génération en génération pour de victorieuses fins.

Dans le flot des marées humaines, le poète peut jeter à la mer la bouteille où se renferme la pensée, l'impérissable pensée qui flotte au-dessus de toutes les tempêtes et survit à tous les désastres. Pour la réalisation d'impénétrables desseins, Dieu saura la guider et « la conduire au port ».

Par son art hautain, mesuré, Vigny projette le rayonnement glacé des hautes cimes. Il prolonge, au sein du romantisme, la survivance du classicisme. Au milieu des dispersions colorées du lyrisme de l'époque, il allume le feu blanc, incorruptible, pur : celui-là même qui fera scintiller les froides pierreries mallarméennes. L'allusion indirecte, la transposition de l'idée sous le voile de la fiction, la vision en profondeur font de lui, avec Edgar Quinet, auteur d'Ahasvérus, un rénovateur du symbole. Ceci mérite d'être retenu.

Sous l'Empire

Sous l'Empire, alors que l'on serait tenté de croire les individus volontiers tournés vers l'action, les âmes se laissent facilement emporter hors du réel : les lectures langoureuses, les élégies plaintives, les tendres romances que la harpe enveloppe de ses ondes frémissantes créent une ambiance dissolvante, propice au rêve, aux évocations et, comme les mièvreries raffinées du XVIIIe siècle, entretiennent les langueurs où flotte l'incertitude des âmes.

L'effervescence de cette société avide, en son mal de vivre, de tout épuiser de l'instant, d'en sublimer la sensation, d'atteindre au delà des possibilités humaines, cède peu à peu au vœu d'apaisement, de calme, d'anéantissement en une sorte d'épuration du moi.

De là ces épanchements, ces communions angéliques où le corps n'est plus qu'une enveloppe méprisable, souvenirs des « amitiés spirituelles » qui doivent se perpétuer au delà même de la tombe et que Baudelaire saura plus tard si bien intellectualiser.

Taine a souligné dans l'esprit de cette époque ce désir vague de bonheur, de beauté, de consolation poétique qui contraignait même la science à aplanir ses aspérités et à arrondir ce qu'elle pouvait avoir de trop anguleux, cet amour des divagations philosophiques hérité de l'âge précédent, « ce glissement vers l'acceptation de la croyance simplement affirmée, sans preuve ».

L'hallucination est ainsi venue au secours du désabusé. Elle orne la réalité d'une vie supérieure toute retentissante des excès de la sensibilité. Elle crée une vérité intellectuelle qui se superpose, se substitue à la vérité communément acceptée de tous. Dans son miroir déformant, elle transfigure et amplifie la vision du monde. Elle ouvre le domaine de l'illusion où s'endort le tourment d'infini.

C'est peut-être pour ne pas se prendre entièrement à ce leurre que certains romantiques demandent à l'ivresse des sens une certitude cependant chimérique, puisque eux-mêmes cèdent à l'exaspération dans ce terrible jeu où l'on s'épuise à force de se donner.

À travers cette sensibilité exacerbée, la recréation des spectacles de la terre est d'une curieuse analyse. Le romantique recherche une détente psychologique, une sorte de rétablissement, un nouvel équilibre de la raison par l'accord avec les éléments rythmiques qui composent l'ordre du paysage.

En face des illusions périssables que sont nos joies, nos bonheurs, nos extases, ils demeurent pour lui des réalités immuables, des supports où l'esprit a besoin de trouver son appui, des témoins qui attestent la survivance de tout ce qui s'envola au moment même où on le croyait éternel. La douleur, le souvenir, le regret qui alourdissent l'âme et désespérément l'entraînent vers quelque bas-fond trouvent leur contrepoids dans ces masses synthétiques des « rochers muets, de forêts obscures », ces blocs d'émeraude des eaux agitées. Cette satisfaction dynamique, pourrait-on écrire, ne saurait suffire à tous. Certains y voudraient superposer un impossible équilibre intellectuel. De là la confidence, puis logiquement l'invective contre la nature impassible.

Toute l'âme romantique est sujette de ce jeu de violentes alternatives, de balancements, de compensations, de cette recherche d'équilibre.

Comme tous les spontanés, le romantique crie, s'agite d'abord, puis se prend à réfléchir. La pire crise morale, ainsi arrivée à son dénouement, crée une sorte de désenchantement ou d'euphorie de la douleur. Le poète devient doux et indulgent, se replie sur lui-même, s'interroge, s'analyse, se prend à regretter, frappe sur sa poitrine, fait acte de contrition. Une harmonieuse poésie subjective jaillit. Elle fond désormais dans une pure élévation tous les éléments pris au monde sensible. Elle prend ce reflet de vision intérieure dont s'enrichira le Symbolisme.

Après avoir tout foulé aux pieds, tout méprisé, tout attaqué : institutions, lois, théâtre, état social, Rousseau se retrouve face à face avec lui-même dans le miroir secret de la méditation. Il se plaint amèrement de se sentir isolé, d'avoir accumulé contre lui des rancœurs. Comme dans un bain salutaire, il se plonge dans la nature avec le souci de désormais apprendre à vieillir. Byron lui-même, après son explosion lyrique, ne demandera plus par la bouche de Manfred que « l'oubli de lui-même ». Oscillation de l'individu, en nécessaire accord d'ailleurs avec tout rythme vivant.

Il y a donc deux états de la sensibilité romantique cherchant sa voie d'évasion intellectuelle et morale, l'un caractérisé par l'expansion éperdue de l'individu, l'autre par l'introspection artiste où il s'efforce de retrouver en profondeur ce que le jet lyrique n'a pu atteindre en hauteur.

Un de nos meilleurs critiques modernes (18) nous a fort judicieusement présenté Byron comme le type de ces romantiques « flamboyants » qui, par les mouvements de la passion, le choc des sonorités verbales, le haut-relief des images, font de la vie une sorte d'enluminure décorative. Keats, Chateaubriand, Hugo, Musset, Gautier même à un degré moindre, incarnent pour lui ces romantiques ardents. Il les a opposés aux romantiques profonds qui, selon le mot de Rousseau, se livrent davantage à « la douceur de converser avec leur âme », l'analysent avec une curiosité réfléchie et sagace, et, au nom de la raison, recherchent, - comme les lakistes anglais, Wordsworth, Coleridge — le bel équilibre entre la sensation et l'imagination.

Il est ainsi conduit à admettre deux romantismes. Malgré leurs éléments antagonistes, par la faute de Byron, ils auraient coexisté chez de nombreux poètes français pendant la première moitié du XIXe siècle.

Il me plaît davantage de recomposer tout ceci en deux mouvements — flux et reflux, — si l'on veut deux alternatives de la sensibilité romantique.

Entre ces deux valeurs extrêmes : exaltation et dépression, des états intermédiaires s'intercalent. La pensée tisse des dessins complexes et variés, ces enchevêtrements lyriques tramés par des fils secrets que nos analystes modernes avides de détail psychologique, selon le mode freudien, s'ingénient à rattraper un à un.

L'âme romantique — simplement humaine — est donc d'élans, de désillusions, de chutes, de contradictions, pleine de perpétuels désaccords.

Des antinomies analogues se retrouvent sous d'autres aspects. Il y a chez le romantique un alliage d'égoïsme et d'altruisme. Point de paradoxe si l'on considère que celui-ci n'est qu'une forme supérieure de celui-là : d'une part, désir violent de possession, passion égocentriste (19), d'autre part, dispersion lyrique de l'individu, élan vers la pureté avec, pour complémentaires, le don de soi, l'amour de l'humanité en accord avec l'aspiration de l'individu vers le divin. On retrouve là une emprise des doctrines platoniciennes qui dévie le romantisme vers une forme du mysticisme.

La sentimentalité si prompte à s'émouvoir, l'ivresse de vivre intensément, la tentative désespérée pour se hausser au-dessus des valeurs humaines, se résolvent en une sorte de culte de l'humanité.

L'idée scholastique de la bonté originelle de l'homme détenteur de l'idée divine, de la négation du mal, de la possibilité d'en guérir chacun et tous ensemble a fait son chemin. À travers la philosophie, l'histoire, le roman, le courant humanitaire a gagné la poésie. Saint-Simon et Fourier ont tour à tour rêvé que les poètes sont appelés à devenir « des pasteurs de peuples ». Le poète doit être l'artisan d'une harmonie sociale découlant de l'harmonie naturelle. Il devient une sorte de héros investi d'une mission quasi-divine.

Il s'agit moins de «libido dominandi » que d'ascension généreuse vers les états supérieurs qui font de l'être d'exception l'instructeur des autres hommes, et d'où l'orgueil semble devoir être exclu pour céder sa place à l'amour.

Il y a des poètes comme il y a des chefs, d'instinct : de là leur aptitude à devenir des initiateurs dans l'ordre esthétique et moral, des conducteurs d'âmes comme les autres deviennent conducteurs d'hommes dans l'ordre politique et social. Ce véritable apostolat, pour élever les individus par la pitié, le dévouement, l'immolation fraternelle, la justice, n'est-ce pas au demeurant le thème de Jocelyn ? Le cas de Lamartine ne fournit-il pas la preuve de ce haut privilège plein de désintéressement ? Quel exemple nous laisse sa vie lyriquement vécue, toute d'activité poétique et politique, retentissante d'orages, de triomphes, de chutes, mais toujours conduite d'un effort égal, souriant, humain, fraternel ! Hugo, à son tour, ne considère-t-il pas le poète comme le visionnaire des temps nouveaux?

Les mêmes sentiments altruistes abondent chez Musset, Vigny, Michelet, Quinet, tant d'autres gagnés par la foi nouvelle de cette époque toute traversée de courants et d'enthousiasmes libérateurs. Il ne faut voir dans leur « mission du poète » que la transposition dans l'ordre social d'un idéalisme laïque élargissant les données de la morale chrétienne. « Crois et aime », telle est la devise qui caractérise l'action de nos poètes sur les voies d'affranchissement de la pensée vers un idéal jamais atteint.

Tels se dégagent de l'attitude intellectuelle, morale et religieuse de nos grands lyriques, les caractères d'expression de ce mal d'infini qui, propagé par le XVIIIe siècle, a donné la fièvre aux générations de la première moitié du XIXe siècle, sans d'ailleurs cesser de travailler sourdement celles qui ont succédé.

Ces échos qui dispersèrent à travers notre enfance les accents de l'amour, les tiédeurs des caresses, le pleur du regret, la solitude du cœur, comme ils retentissent plus sourdement désormais dans la méditation de l'homme mûr ! Émouvante confrontation que celle de notre âme avec celle que les romantiques eurent la grandeur et la faiblesse d'étaler devant le futur !

C'est le privilège du véritable poète d'être près de chacun de nous, quel que soit son âge ou l'accident de vie dont il meurt. Il y a toujours en lui quelque voix d'enfant, quelque voix d'amant, quelque voix d'homme et aussi quelque voix d'ange — même damné — pour répondre opportunément à celle que nous prête l'heure qui nous féconde et qui nous tue.

Divine passion qui fais jaillir tant de larmes, on a beau vouloir affecter de te nier ou de te méconnaître. Comme on se penche avec douceur, sur ta rose contractée ! même quand on ne lui demande plus aucun parfum et quand la sagesse prépare l'éclosion d'un autre centre de lumière !

Avec des débris d'orgueil, des pétales fanés, des amours et des souvenirs, quelle huile douloureuse s'élabore en nous pour nourrir la fleur spirituelle qui s'épanouit sur un autre plant de vie dans l'attente de quelque nouvelle rosée !

Ainsi à la pompe, à l'éloquence, à la sécheresse des petits maîtres à la fade poésie de boudoir où, mollement, la divagation se coulait dans les moules préparés de la forme classique, s'est substituée une littérature frémissante, pathétique, pleine de cette qualité d'âme qui, chez une Desbordes-Valmore, rayonne d'une adorable chaleur féminine. Un flot de sang et de passion a empourpré le visage du poète. En tout ceci, je crois voir davantage « que cette émeute de rhétoriciens » dont parle Zola (20).

Lorsqu'un peu d'apaisement dans la mystique sociale aura étalé le flux romantique, émergera le Paros où Chénier avait ciselé la forme grecque. Vigny l'a redécouvert dans le bouillonnement de l'époque et lui a prêté la palpitation d'un cœur angoissé. Musset, souvent si proche de Racine, en a respecté l'eurythmie. Gautier, faux romantique, s'ingéniera à le polir jusqu'à l'éclat splendide.

Au souci de la forme grecque et de la solidité latine, le Parnasse mêlera le souci du détail trop précis, de la description exacte et quasi scientifique, venant au secours de la tendance idéologique. Ainsi se rétablira peu à peu le réalisme. Déjà évident et mesuré chez les classiques, il substituera l'étude des faits aux « philosophies ». Dans leurs conclusions, les poètes tenteront un regrettable compromis avec les données de la science positive, tandis que le Symbolisme recueillera tout l'héritage romantique et, le dépouillant en partie de tout son appareil extérieur, en exprimera la poésie essentielle, puis en organisera la vie secrète et mystérieuse.

ANTOINE-ORLIAC.

Notes

Nous avons reproduit les notes de l'auteur de l'article et avons ajouté quelques références. Ces dernières sont mises entre crochets [notes personnelles] pour permettre de les différencier

1. [Charles Baudelaire (1821-1867), Les Fleurs du Mal, Paris 1857, section Spleen et Idéal, VI, p. 23, Les Fleurs du Mal. Dans la 2e édition des Fleurs du mal de 1861, ce long hurlement est remplacé par cet ardent sanglot.

« Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage

Que nous puissions donner de notre dignité

Que ce long hurlement qui roule d'âge en âge

Et vient mourir au bord de votre éternité »]

2. Scot Erigène [né entre 800 et 815 - décédé vers 876], qui ne sépare pas la foi de la raison, n'a-t-il pas opportunément rappelé que la création est une manifestation de Dieu ? N'a-t-il pas fait de la vie une sorte de flux et reflux du principe divin ? Des idées ou archétypes, qui éternellement subsistent en Dieu, causes premières, « formes éternelles, essences immuables selon lesquelles le monde est formé et régi », découlent, en une sorte d'involution, tous les phénomènes visibles et invisibles: la substance avec les genres, les espèces, les individus. Puis dans un ordre, une ascension de sens inverse, ils retournent, fermant le cycle, se résorber en l'unité divine.

3. [Citation de Louis-Claude de Saint-Martin, Le Nouvel Homme, Le Nouvel Homme, Paris, An IV, p.11,]

4. Rêveries d'un promeneur solitaire, 3e promenade. [Genève, 1782, p.55 et p.70, Rêveries d'un promeneur solitaire]

5. Ernest Seillière : Le Romantisme, Stock, éd., 1925.

6. « C'est toi seul, dit Chateaubriand invoquant dans les Natchez l'Etre Suprême, qui me créas tel que je suis et toi seul qui peux me comprendre »..

7. De Hegel, Schelling, Herder.

8. J. Roger Charbonnel : La philosophie de Lamartine, « Mercure de France », I-XI-1912.

9. Young, auteur des Nuits. — Gray, auteur du Cimetière de Campagne, etc.

10. Les frères Schlegel, Longchamp, Cousin, Burnouf, etc.

11. Rappelons que trois influences se sont élevées sur les idées de la première moitié du XIXe siècle français pour créer un courant de retour vers le moyen âge. Du coté allemand, Gottsched, Bodmer, Klopstock dont la Messiade avait enthousiasmé Mme de Staël, Lessing, Wieland, Herder, enfin Schiller, Goethe et Uhland, tous réagissant contre les XVIIe et XVIIIe siècles français, ont dégagé le génie germanique des limbes où il semblait sommeiller et l'ont conduit à retrouver ses traditions médiévales.

Du côté anglais, nous viennent les tragiques et nuageux poèmes gallois que Macpherson a illustrés sous le nom d'Ossian et que Napoléon gardait à son chevet, Shakespeare, remis en vogue à travers de nombreuses traductions, les romans de chevalerie de Walter Scott, les sombres prophéties de William Blake.

Enfin, l'érudition médiévale s'est éclairée des travaux de Joseph de Rosny, de Michaud, d'autres encore. Dès 1816, Raynouard a commencé de publier les cinq volumes des Meilleurs extraits des Troubadours français ; Fauriel, tout en exaltant les Grecs et les Latins, a provoqué une vive curiosité pour les langues romanes.

12. C'est la même veine qu'exploitent avec un bonheur divers nos nouveaux romanciers.

13. Il ne messied pas de rappeler la part importante qui revient à Siglo de Oro, à Cervantès, à Lope de Vega, à Camoëns, Lope de Rueda, à Calderon surtout, dans la formation du romantisme européen et en particulier du romantisme allemand. On peut aussi avancer sans crainte que c'est la tradition de nos troubadours provençaux, conjuguée à la chaude exaltation de l'orientalisme espagnol, qui renait à travers certaines manifestations de l'art romantique.

14. Lettre à de Virieu. St. Point, 19 oct. 1834.

15. Contemplations, livre XI, X.

16. [« ... Compose en se croisant ce chiffre énorme : Dieu ». V. Hugo, Contemplations, Paris, 1858, III, p. 237, Contemplations chez Gallica ou Les Contemplations chez Google]

17. [Eloa ou la sœur des Anges, poème d’Alfred de Vigny, Paris, 1824, https://books.google.fr/books?id=g6pfAAAAcAAJ. C’est également une composition de douze dessins au trait sur le poème de Vigny par M. Ziégler. Cf. La Revue des deux Mondes, t. 2, Paris, 1834, p. 495, https://books.google.fr/books?id=kHpJAQAAMAAJ ]

18. John Charpentier : Byron et le Romantisme flamboyant, « Mercure de France », 15-IV-1924.

19. Que M. Ernest Seillère taxe volontiers d'impérialiste !

20. E. Zola : Le roman expérimental. Lettre à la Jeunesse, p. 65.