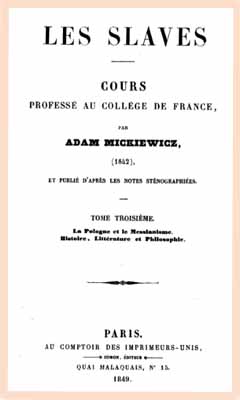

1849 - Adam Mickiewicz (1798-1855) Les slaves

1849 - Adam Mickiewicz (1798-1855) Les slaves

Cours professés au Collège de France par Adam Mickiewicz (1842) et publié d’après les notes sténographiées

Paris. Au comptoir des imprimeurs-unis

Comon éditeur

Quai Malaquais, n° 15 - 1849

Tome troisième : Soixante-huitième leçon - Soixante neuvième leçon

Tome quatrième : Douzième leçon - Dix-huitième leçon

Tome troisième : La Pologne et le Messianisme. Histoire, Littérature et Philosophie

1849 - Mickiewicz - Les slaves - T 3

Soixante-huitième leçon - Soixante neuvième leçon

Soixante-huitième leçon.

Extrait, pages 262-270

[L'orthographe des noms propres a été conservée telle qu'elle]

De la littérature russe. — Deux sortes de parenté littéraire : l'une d'après la lettre, l'autre d'après l'esprit. — Nécessité d'étudier l'histoire littéraire d'après l'esprit et de la rattacher aux mouvements moraux se produisant dans des pays divers. — Réaction slave contre l'esprit dominant à Pétersbourg ; Martinistes de Moskou. — Caractère des littérateurs russes Dimitrieff. Dierzawin et Karamzin en présence du mouvement moral. — Congrès de Vienne; la question polonaise bouleverse toutes les combinaisons qui y sont proposées et confond tous les systèmes. — La Sainte-Alliance, près de se rompre par le désaccord des souverains, se resserre à la réapparition de Napoléon. — Haine contre la France seul lien des monarques; enthousiasme commun seul lieu entre la Pologne et la France

Mardi, 31 mai 1842.

Messieurs,

Dans l'histoire littéraire, qui représente, pour ainsi dire, l'arbre généalogique de l'esprit humain, on peut remarquer deux sortes de parenté : l'une d'après la lettre, et l'autre d'après l'esprit. La parenté d'après la lettre est très facile à déterminer ; il suffit de prendre un lexique littéraire. On y trouverait les noms des écrivains qui se sont succédé en s'imitant les uns les autres, et qui, divisés en [p.263] certains groupes ou familles, forment l'ensemble de ce qu'on appelle une époque littéraire.

Mais, au milieu de ces familles, on rencontre des individualités étranges. Pour trouver l'explication de cette sorte de phénomènes que nous rencontrions dans l'histoire russe et l'histoire polonaise, nous étions souvent obligé d'examiner des événements politiques et moraux qui se passaient loin des peuples slaves. Nous allons nous trouver maintenant dans la nécessité d'en agir de même avec l'histoire littéraire, afin de nous aider à comprendre ce qu'il y a d'extraordinaire dans la contemporanéité de Dierzawin, Karamzin , Batiuchkof, Zukowski et Puchkin.

Je vous ai déjà entretenu des ouvrages de Dierzawin.

Son contemporain, Karamzin, jeune homme d'un talent déjà reconnu, au lieu de composer, à son exemple, des odes triomphales, dans le but d'obtenir des grades et des décorations, parcourt les pays étrangers, recueillant des impressions de voyages. Il cite des auteurs anglais et allemands, dont Dierzawin paraît ignorer jusqu'aux noms.

Batiuchkof, officier dans l'armée triomphante pendant les campagnes de 1812 et de 1813, semble oublier les exploits de cette armée, que le vieux Dierzawin ne cesse de chanter. Il ne consacre qu'une seule pièce au souvenir de ses campagnes ; et même dans cette pièce il parle plutôt des paysages et des souvenirs chevaleresques des bords du Rhin, que de ses sentiments patriotiques et de sa haine contre la France. [p.264]

Zukovvski, après avoir composé un chant guerrier qui eut un long retentissement, se met à écrire des ballades, à traduire des ouvrages de Gœthe et de Schiller. La nouvelle génération des poètes paraît abandonner la Russie, émigrer de Pétersbourg.

Une réaction commençait : réaction religieuse et morale, qui préludait à une révolution slave contre l'esprit dominant à Pétersbourg.

Pétersbourg donnait le ton à la littérature russe. Cette capitale a influé sur la langue en en fixant les formes ; elle a imposé aux littérateurs ce ton léger et gracieux qui distingue l'époque de Catherine, et cet esprit philosophique que l'impératrice elle-même s'efforça de propager. Cependant, vers les dernières années de Catherine, apparurent dans la ville de Moskou, éloignée du centre du mouvement impérial russe, certains mouvements moraux qui, peu remarqués d'abord, finirent par fixer l'attention du gouvernement et exciter ses terreurs.

Il n'existait alors à Moskou qu'un département du sénat sans aucune influence, et une ancienne académie, éclipsée par l'Académie des sciences de Pétersbourg. Celle de Moskou [sic], formée jadis par les premiers Romanow, ne s'occupait que de philologie et de théologie ; elle ne prenait aucune part active au mouvement général des esprits. C'est cependant dans cette ville que devait éclore une vie nouvelle.

Quelques boyards russes, un Lopuchin et la famille Tourgienieff, fondèrent la première imprimerie particulière. Toutes les autres imprimeries appartenaient au gouvernement. [p.265]

Ces seigneurs étaient loin de vouloir exploiter l'entreprise dans leur intérêt personnel ; ils avaient un but élevé : ils voulaient instruire et moraliser le peuple. Aidés par un jeune officier, nommé Nowikoff, ils formèrent peu à peu un groupe influent et très actif. Ils faisaient traduire et imprimer des livres religieux allemands et anglais peu connus jusqu'alors, et cela à leurs propres frais. Les marchands et ceux du peuple qui savaient lire, et qui jusqu'alors ne connaissaient Dierzawin et Lomonosof que de nom, se jetaient avec avidité sur les brochures qui sortaient de la nouvelle imprimerie.

Vous serez étonnés d'apprendre que le germe de cette vie nouvelle venait de la France, d'un homme peu connu chez vous, de Claude Marie [sic pour Louis-Claude de] Saint-Martin, un de ces étrangers qui appartiennent à l'histoire des peuples slaves.

Dans les années qui précédèrent la Révolution, il y eut en France, dans une certaine classe de la société, une sorte de réveil de la vie religieuse, un vague sentiment de besoin d'une religion, au moment où tout le monde prévoyait la ruine de l'Église. Les loges franc-maçonniques de Montpellier et de Lyon, travaillées par ce besoin instinctif, s'efforçaient d'élever leurs mystères à quelques vérités fondamentales du Christianisme.

Il est singulier que dans ce temps où l'esprit humain rejetait avec tant de fureur toutes les formes de l'Église, il acceptât une société qui ne consistait à proprement parler que dans des formes. On niait [p.266] les dogmes du Christianisme, on s'enthousiasmait pour les mystères de la franc-maçonnerie.

Dans ces sociétés franc-maçonniques on remarquait Saint-Martin, et un certain juif portugais nommé Martinez Pasqualis, individu mystérieux, théurge et théosophe, qui, passant par la France, fit connaissance avec Saint-Martin. Saint-Martin, adonné aux sciences mystiques et forcé d'examiner à fond les questions religieuses, apprit l'allemand pour lire les ouvrages du fameux théosophe Jacques Boeme. C'est à cette époque qu'il fit la connaissance de quelques Russes et Polonais, qui portèrent ses ouvrages et ses opinions à Moskou. Ainsi commença le mouvement religieux russe. L'amiral Plechtcheief et un Polonais peu connu, le comte Grabianka , mort plus tard dans les prisons russes, paraissent avoir servi d'intermédiaires pour propager ce mouvement. Repnin ce terrible prince Repnin, jadis ambassadeur de Russie à la cour de Varsovie, qui avait abreuvé de tant d'outrages le roi Stanislas-Auguste et la Diète, faisait partie de ces loges moitié maçonniques, moitié chrétiennes. Là, les Russes et les Polonais agitaient de graves questions qui dominaient l'intérêt du moment. Plus tard, alors qu'il était disgracié, Repnin avouait aux Polonais combien il avait souffert dans son âme d'avoir été contraint par sa souveraine de se montrer si dur envers leur nation. L'ambassadeur, en public, sacrifiait au despotisme ; intérieurement il en souffrait. Le temps viendra où ce qui se passe dans l'intérieur de l'âme doit se produire au grand jour.

Lopuchin, plusieurs autres nobles russes et tous les [p.267] hommes sérieux comprenaient la nécessité de ranimer le sentiment religieux en Russie. Un demi-siècle avant eux, le même besoin s'était fait sentir en Allemagne. Le protestantisme, vers le XVIIe siècle, n'était plus qu'une formule aride et froide ; la théologie, qui d'abord avait commencé par combattre les formules scolastiques, avait fini par tomber elle-même dans le scolasticisme : la seule vie du protestantisme ne résidait plus que dans sa haine contre le catholicisme. On peut dire que la théologie vivait non par le cœur, mais par la bile.

Arndt, né vers la fin du XVIe siècle et mort vers le commencement du XVIIe, commença la réaction contre la réforme en cherchant à ranimer la vie religieuse. Il ne cessa de proclamer ces grandes vérités, que pour convertir les autres il faut se convertir soi-même ; qu'un théologien n'a de valeur qu'autant qu'il s'est lui-même sanctifié ; que les livres ne sont que d'une importance secondaire dans le Christianisme ; que la vie, les actes en constituent l'essence. Arndt attirait l'attention sur les prophètes de l'Ancien Testament ; il prédisait une ère nouvelle, un progrès nouveau du Christianisme, la réunion prochaine du peuple d'Israël avec l'Église chrétienne.

Les ouvrages de ce premier réformateur du protestantisme furent choisis par les Martinistes russes (c'est le nom que prirent les réformateurs) pour commencer une réforme dans l'Église russe. Elle avait les mêmes besoins ; tout le monde reconnaissait sa profonde nullité. De pieux et savants évêques devinrent Martinistes et se mirent à propager les [p.268] doctrines d'Arndt et de Spenner, autre théologien allemand qui développa les doctrines d'Arndt. On traduisit en même temps quelques ouvrages peu connus de William Penn, célèbre quaker anglais.

La tendance de tous ces ouvrages était pratique. On se proposait de tirer le Christianisme de la sphère des raisonnements vagues où l'avait jeté le protestantisme, et de l'introduire dans la vie active. Ces penseurs rapprochaient ainsi, sans le savoir, le protestantisme de la religion catholique.

L'impératrice se riait d'abord de ce mouvement ; elle composa même, pour le tourner en ridicule, une comédie qu'elle fit représenter à Pétersbourg. Les Martinistes la firent jouer dans leur loge, ce qui fournit le prétexte de les persécuter. On commençait à Pétersbourg à s'inquiéter ; on donna l'ordre de les arrêter. La famille Tourgienieff fut disgraciée, Nowikoff jeté en prison, leur imprimerie détruite ; tout ce qui restait de leurs livres fut brûlé par l'ordre de l'impératrice : le mouvement parut étouffé pour toujours. Cependant les boyards et les écrivains dont nous avons parlé n'en continuaient pas moins d'agir sur l'esprit et le caractère de tous ceux qui les approchaient.

Dimitrieff, le dernier représentant de l'école du siècle de Catherine, écrivain de beaucoup d'esprit et de talent, ne partageait pas l'enthousiasme des Martinistes ; il les tolérait cependant. Quant à Dierzawin, il les détestait cordialement, et lançait des sarcasmes contre eux.

Karamzin [Nikolaï Karamzine (1766-1826)] fut créé pour ainsi dire par le [p.269] martinisme. La famille Tourgienieff, ayant fait connaissance de ce jeune homme, l'encouragea et l'envoya visiter Moskou et les pays étrangers. Karamzin, sans être entré complètement dans les opinions religieuses du martinisme, lui doit cependant tout ce qu'il a de grave, d'honnête, de religieux.

Karamzin, à l'époque où il publiait ses ouvrages les plus remarquables, s'était attaché aux littérateurs qui dominaient alors à Pétersbourg, et partageait les opinions de l'école libérale française, composée en grande partie de jeunes Russes auxquels les étrangers donnaient le ton. Cette école politique se préoccupait très peu des questions religieuses.

Les Martinistes furent les premiers qui dirigèrent l'attention de la jeunesse russe vers l'étude des langues allemande et anglaise qui jusqu'alors étaient ignorées, la langue française dominant exclusivement à la cour et dans la haute société de Pétersbourg.

Les ouvrages de Karamzin exercèrent une grande influence sur le public russe. Admirés d'abord pour le mérite du style concis, clair et simple, ils remuèrent pour la première fois le côté sensible du cœur humain. Karamzin est le premier écrivain romanesque, sensible aux beautés de la nature, susceptible d'attendrissement ; la vie de famille, la vie littéraire, avaient toutes ses affections. Il doit particulièrement sa renommée à son histoire de Russie.

C'est sous le règne d'Alexandre qu'il commença cette vaste composition. Il appréciait bien la littérature d'alors en l'appelant de l’écume ; ce qu'il y avait de superficiel, de vague, il voulait y remédier par ce [p.270] qu'on appelle de la littérature grave, par des études consciencieuses. C'est en partie dans ce but qu'il écrivit l'histoire russe. On l'accuse, de nos jours, de n'avoir pas assez bien saisi le fil de la vie historique de la race slave, de n'avoir pas étudié les origines, d'avoir dénaturé quelques faits afin de les enfermer plus facilement dans le cadre qu'il s'était tracé, d'avoir conçu les peuples slaves comme formant un empire régulier présidé par la famille régnante, et enfin d'avoir pris pour modèle de la Russie ancienne ce qu'il avait sous les yeux. Mais les questions qu'on a soulevées plus tard étaient alors inconnues, et les plus grands historiens français et anglais avaient impunément commis les mêmes fautes.

Soixante neuvième leçon. - Extrait, pages 277-284

Le poète russe Batiuchkof. — Le sentiment religieux s'éveille dans les poètes de la Pologne et de la Russie. — Chagrin et hésitation de l'empereur Alexandre après le congrès de Vienne. — Madame Krüdner et les mystiques. — Les Martinistes appelés au gouvernement ; Galitzin. — Opposition littéraire contre le gouvernement russe. — Puchkin. — Une véritable révolution se trame. — Impuissance de la conspiration basée sur une idée négative, sur la haine. — La littérature russe, incapable de faire un pas en avant, s'arrête avec Puchkin.

Mardi, 7 juin 1842.

Messieurs,

Les poésies de Batiuchkof appartiennent à l'histoire littéraire de la Russie et des pays slaves. Quelques unes rentrent dans l'histoire générale, comme souvenir de la grande lutte entre les coalisés inspirés et conduits par la Russie, et l'idée européenne représentée par l'empereur Napoléon.

Le poète, officier de l'armée russe, décrit ainsi ses impressions à la vue des bords du Rhin : [p.278]

« L'armée côtoyait en silence les bords du Rhin. Mon cheval, voyant au loin luire le fleuve, quitte les rangs, s'élance dans les ondes, et rafraîchit dans les vagues sa poitrine fatiguée des combats du jour.

» Quelle joie! me voilà sur tes bords, ô Rhin! promenant tour à tour mes regards sur ces riches campagnes et sur ces rochers où tous les châteaux de la chevalerie se sont donné rendez-vous. Me voilà au milieu de cette poétique contrée et en présence de ce fleuve magnifique, témoin perpétuel et contemporain immortel de toutes les grandes époques de l'histoire de l'Europe. »

Le poète raconte les événements dont le Rhin a été le témoin, en commençant par César. Cette manière de rattacher les événements à une donnée géographique sent un peu trop la rhétorique. Zukowski lui-même, dans ses premières poésies, ne s'est pas affranchi de cette méthode scolastique.

Je passe les strophes sur César et sur le moyen âge. Le poète continue :

« Y a-t-il longtemps que ton rivage gémissait à la vue des aigles du nouvel Attila ? Des guerriers ennemis vidaient ici des coupes de cristal, foulaient ces riches moissons, faisaient galoper leurs chevaux à travers ces forêts de vignes. Le destin a changé.

« Nous voici, fils du Nord, accourus des bords de la mer Glaciale, des vallées rocailleuses du Caucase, des sources du Don, des cimes de l'Oural et des rues de notre belle capitale de Saint-Pétersbourg !

» Là, sur une roche, un cavalier solitaire, appuyé sur sa lance, fixe le fleuve dont le courant paraît [p.279] emporter au loin ses regards et ses pensées. Il se rappelle sans doute son fleuve natal ; et il presse sur sa poitrine une petite croix en bronze.

» Plus loin, au centre de l'armée, au milieu d'un brillant cortège de chefs, se trouve un simple autel ombragé par mille drapeaux déployés. Tout à coup des milliers d'hommes armés et bruyants s'arrêtent muets et immobiles pour entendre la voix solennelle du prêtre qui bénit. Les soldats inclinent leurs carabines, les chefs courbent leur front ; on entonne un cantique, on invoque le Dieu des armées.

» Ils se lèvent enfin au signal donné ; les colonnes s'ébranlent et roulent comme les vagues d'une mer soulevée par un coup de foudre. »

Le ton de ces strophes rappelle singulièrement les poésies de Reklewski, de Gorecki; et cependant les poètes de la Pologne n'avaient aucune connaissance des poésies russes : c'est grave, c'est solennel et religieux. Batiuchkof est littérateur, sa forme est mieux soignée que celle des poètes polonais ; mais il n'est pas aussi simple, aussi vrai que Reklewski et Gorecki: il se rappelle trop souvent qu'il appartient à la classe des lettrés; il ne peut se défaire des souvenirs classiques des poètes latins et du Tasse.

C'est le lieu de remarquer que parmi les classes élevées, les poètes slaves seuls conservaient encore le sentiment religieux; nous en avons des exemples dans les poésies de Batiuchkof, de Gorecki et de tant d'autres. Les monarques et les diplomates de cette époque parlaient souvent au nom de la religion, mais ce n'était que pour la forme. [p.280]

L'Europe réglée par le congrès de Vienne, l'empereur Alexandre retourna dans ses États, triste et soucieux. Le cabinet anglais se félicitait d'avoir réussi à former une barrière contre la France ; les monarques de l'Allemagne se promettaient d'exploiter à leur profit l'enthousiasme national excité par des promesses de concessions libérales ; l'Autriche, toujours fidèle au système du statu quo, applaudissait surtout à la sagesse politique du système. L'empereur Alexandre ne partageait pas ces illusions. Sincèrement religieux, il doutait de la durée d'une alliance universelle qui manquait de principe, d'unité religieuse. Où trouver ce principe? Chef de l'Église orientale russe, il savait que cette Église, absurde dans sa discipline, mal fondée en logique, attaquable par le raisonnement, était sans force d'action; mais il voyait l'impossibilité de la ramener au catholicisme.

D'ailleurs, l'empereur Alexandre, tout en protégeant le pape, avait des motifs d'être défiant à l'égard de l'Église de Rome. Plus d'une fois il s'était aperçu quo le sacré collège attachait plus d'importance aux négociations ayant trait à des possessions territoriales qu'à celles 'concernant la discipline de l'Église. Il se défiait également de la théologie de Metternich. Le prince Metternich ne cessait d'exposer avec une lucidité parfaite ce qu'il y avait de faux, d'absurde et d'inapplicable dans les systèmes philosophiques. Pour ce qui était du philosophisme, l'empereur n'avait rien à répondre aux raisonnements de Metternich ; mais il apercevait au fond de ces paroles [p.281] un but caché ; il voyait bien que la cour de Vienne ne visait qu'à exploiter ses sentiments religieux.

J'ai déjà dit que dans les premières années de son règne, l'empereur Alexandre ne s'entourait que de diplomates et de politiques ; les Martinistes n'avaient pas d'accès près de lui. Dans les années dont nous parlons, le sentiment religieux trouva des organes parmi les étrangers, dans madame Krüdner et ses amis, piétistes allemands, dans plusieurs ministres protestants. L'empereur respectait la sincérité de ces enthousiastes.

Madame Krüdner, saisissant le côté mystérieux de la lutte entre le Nord et le Midi, y voyait, comme Dierzawin et plusieurs mystiques de l'époque, la lutte entre les deux principes du bien et du mal. Elle voulait prouver que l'empereur Alexandre représentait le bon principe, qu'il était le génie blanc (c'est sous ce nom que les tribus finnoises le désignaient), et que l'empereur Napoléon était le génie noir. Elle méconnaissait toutes les qualités de Napoléon, tout ce qu'il avait fait dans l'intérêt de l'ordre et de l'Église ; elle ne pouvait lui pardonner sa force. Tous les hommes religieux de cette époque étaient dans les mêmes dispositions d'esprit. La religion, réduite depuis tant de siècles à mendier la protection des souverains, s'est accoutumée au rôle d'un inférieur toujours soumis, toujours résigné, toujours à genoux : on a fini par croire que tout homme fort est nécessairement irréligieux ; que toute la force vient de Satan. Les hommes de bonne foi confondaient la puissance de Napoléon avec celle du génie des [p.282] ténèbres. Tels étaient madame Krüdner et le comte de Maistre, représentant dans sa personne les légitimistes français. Le comte de Maistre écrivait que le Bellérophon, vaisseau sur lequel était embarqué l'auguste prisonnier, avait enfin vaincu la Chimère.

L'empereur Alexandre, en arrivant à Pétersbourg, au milieu de son cercle ancien, de ses diplomates, de ses généraux, de ses administrateurs, n'osa pas admettre madame Krüdner à sa cour ; il ne sut comment expliquer à son cabinet et à son conseil ce qui s'était passé dans son âme ; il eut honte de madame Krüdner, l'évita, l'éloigna même, ainsi que les plus enthousiastes de ses amis. Mais en même temps il protégeait les partisans du libéralisme, accordait une amnistie généreuse à la Lithuanie, cherchait à se rapprocher du prince Czartoryski et de plusieurs autres Polonais ; il projeta même de donner quelques garanties à la classe agricole, aux paysans. Continuant de suivre le système, du libéralisme nouveau, du libéralisme français, et ne sachant comment l'accorder avec celui des enthousiastes piétistes, comment réunir dans un même système le libéralisme avec le sentiment religieux, il prit un terme moyen, il appela auprès de lui les Martinistes déjà oubliés. Pour la dernière fois, les Martinistes paraissent dans le gouvernement.

Le prince Galitzin, honnête homme, religieux et rigide, est mis à la tête de l'instruction publique. Le prince était lié avec les anciens Martinistes, persécutés sous le règne de Paul. Ils cherchent ensemble à inculquer au gouvernement leur esprit religieux : [p.283] ils publient quelques ouvrages qui deviennent très populaires, que les paysans s'arrachent, qui excitent même la terreur des anciens administrateurs russes. Malheureusement cette religiosité, qui commence à dominer dans le cabinet, est exploitée par des hommes hypocrites, par des hommes immoraux, comme l'intrigant et dilapidateur Magnicki, qui tout d'un coup se font admirateurs des formes religieuses, propagateurs du mysticisme. En même temps, quelques vieux Russes, qui voulaient encore en revenir au système de Pierre le Grand, comme le général Araktcheieff, l'amiral Chichkoff, se rattachent à cette idée pour persécuter les étrangers, les Français, les Allemands, les Finlandais, qui encombrent les antichambres de tous les ministères. Tous ces hommes finirent par dépopulariser le système religieux de l'empereur Alexandre.

Le public confondit dans sa haine l'empereur Alexandre et tous les hommes sincèrement religieux représentés par Galitzin, avec les hypocrites représentés par Magnicki, et les vieux Russes représentés par Chichkoff. Une haine générale s'élève dans la génération nouvelle contre la dynastie des Romanow. Pour la première fois, on commence à conspirer, en vue de renverser la dynastie régnante ; on tente une révolution dans le sens propre de ce terme, une révolution comme celle de la France, un renversement pour marcher vers un but indéterminé.

Les hommes de lettres, qui étaient presque tous administrateurs, ou officiers de l'armée, entrent dans cette conspiration ; la littérature russe, vers [p.284] l'année 1820, passe tout entière du côté de l'opposition, s'enferme, vis-à-vis du gouvernement, dans un silence menaçant. La Russie présentait alors un spectacle singulier : un monarque puissant, révéré dans toute l'Europe, auquel il suffisait d'envoyer à un écrivain étranger une bague, une tabatière pour avoir des poèmes, des livres écrits à sa louange, et faire insérer dans les journaux français et anglais les plus accrédités des articles défendant sa politique, louant sa personne, ce monarque ne pouvait plus alors obtenir une seule strophe d'aucun poète russe, un seul article d'un écrivain de quelque renommée. On allait jusqu'à faire des avances à des hommes ignorés pour qu'ils voulussent bien insérer dans un livre ou dans un journal quelques mots d'éloge pour l'empereur ; et encore ne pouvait-on rien obtenir : l'opinion publique eût condamné l'écrivain assez faible pour se laisser séduire. Toute la littérature ne faisait qu'un vaste ensemble d'opposition. Bientôt une voix s'élève, elle domine tout ce mouvement et commence une époque nouvelle dans l'histoire russe : la voix d'Alexandre Puchkin.

Extrait, pages 295-296

[…] Récapitulons l'histoire des littératures des pays slaves. Nous avons vu d'abord les poètes bohèmes précéder tous les Slaves. Les Polonais suivirent leurs traces dans le XVIe siècle et bientôt les devancèrent. Les Russes, lors du réveil de leur littérature, surpassèrent en force les poètes polonais. Cependant toute cette poésie écrite, la littérature proprement dite, n'a marché jusqu'à présent que sur les traces de l'Europe : elle a reproduit la vie des peuples européens qui l'avaient devancée dans la civilisation. Le moment est arrivé où les peuples slaves sont appelés à montrer ce qu'ils ont dans leur propre fond. Une idée mère, un germe ! la protection des monarques, [p.296] les applaudissements du public, tous les moyens vulgaires de favoriser une littérature ne suffisent pas pour les créer. Vous avez vu que les Martinistes, hommes obscurs, avec une idée religieuse ont eu sur la littérature russe une influence durable et plus féconde que Pierre le Grand avec sa toute puissance et Catherine II avec sa protection civilisatrice.

La question est de savoir duquel des pays slaves doit probablement surgir cette idée nouvelle. La Russie ? Sa littérature n'a pas encore de caractère qui lui soit propre. Pour vous citer une autre opinion que la mienne, voici ce que le prince Wiazemski, un des critiques les plus distingués de la Russie, dit à ce sujet : « Le peuple russe demande une littérature. Jusqu'à présent la littérature a pris tous les caractères : elle a été française, allemande, romantique, classique ; elle n'a jamais été russe. »

Tome quatrième

1849 - T.4 - Douzième leçon - Troisième étude historique

Douzième leçon - Troisième étude historique (3 mars 1843) : Mythologie slave

Extrait, pages 223-226

Vers l'année 1812 commence une époque nouvelle pour la mythologie. Déjà vers la fin du siècle dernier, Christian-Gottlieb Heyne, célèbre philologue, d'abord dans son édition d'Apollodore, puis dans ses Études et dans ses Mémoires, chercha à tracer l'historique des mythes. Il remarque, par exemple, que le mythe des lieux infernaux avait subi plusieurs transformations. Heyne cherche donc d'abord à trouver les lieux où ce mythe a pris naissance, puis à en tracer le développement et les métamorphoses. Mais cette manière de voir, très originale et très neuve, n'avait pas prévalu contre les habitudes des philologues.

Vers le même temps, c'est-à-dire deux ou trois ans avant cette année mémorable, Kreutzer publia son fameux ouvrage intitulé la Symbolique. Il donnait une définition nouvelle de la mythologie. Selon lui, la mythologie est un panorama des opinions et des idées religieuses de l'humanité ; elle doit former [p.224] un tout organique, parce que l'esprit qui l'a créée est un, et qu'on reconnaît dans les traditions diverses des fragments d'une religion primitive.

Longtemps déjà avant Kreutzer, quelques philosophes avaient émis la même opinion. Saint-Martin entre autres démontrait l'identité de toutes les mythologies, et cherchait à les ramener à leur source commune. Mais le public ne lisait pas les ouvrages de Saint-Martin, et surtout cette masse du public qui forme, pour ainsi dire, le tiers-état de la science. Quant aux savants proprement dits, les philologues et les professeurs, ils ignoraient jusqu'au nom de Saint-Martin. Il en fut autrement de Kreutzer ; il descendait dans l'arène littéraire armé de citations, fort d'une connaissance approfondie des littératures anciennes, et riche d'une immense érudition. L'impression que l'ouvrage de Kreutzer produisit en Allemagne fut prodigieuse. On publia une foule de brochures pour combattre son système. On finit par prendre Kreutzer en haine ; on regardait ses assertions comme des insultes adressées à la science allemande.

D'où venait cette haine des écoles ? Ni Voss, qui était le chef de l'opposition, ni tous les professeurs ses collègues, n'en savaient probablement pas [p.225] eux-mêmes l'origine. Kreutzer évoquait une question nouvelle : il cherchait à prouver, ou il laissait deviner du moins, que l'Antiquité n'était pas aussi barbare, aussi ignorante que les savants avaient l'habitude de le croire ; que l'Antiquité la plus reculée avait sur la Divinité des opinions plus hautes et plus profondes que le IIIe et le IVe siècle païens après Jésus-Christ.

De cette manière, le système du progrès continu, professé par les protestants, s'est trouvé ébranlé; et un grand nombre d'ouvrages philosophiques et mythologiques, auxquels la science vulgaire attachait une grande importance, perdaient toute valeur. Cette haine instinctive des écoles prouvait que Kreutzer commençait une réaction contre la science protestante. Après lui, Gœrres, Kanne et autres savants traitèrent déjà la mythologie d'un point de vue plus élevé, et s'attachèrent surtout à trouver l'origine de chaque mythe.

C'est maintenant que la mythologie slave doit entrer sur la scène. Jusqu'à présent les mythes n'avaient, aux yeux des savants, d'autre importance que celle que leur avaient donnée la poésie et l'art. La mythologie grecque était regardée comme la plus parfaite, comme la seule digne d'occuper [p.226] l'attention des érudits et du public. Les Slaves n'ont produit aucun ouvrage poétique, aucun monument qui put donner un intérêt artistique à leur mythologie. Ainsi on avait raison de la dédaigner ; mais maintenant que l'on a commencé à tracer la route géographique que prenaient les idées dans leur voyage à travers le monde, on ne pouvait pas oublier le vaste territoire des Slaves.

Tome quatrième

Dix-huitième leçon. La réaction en Allemagne (9 mai 1843)

Extraits, pages 341-342

Frédéric Schlegel [1772-1829] a poussé encore plus loin le système de Jacobi. Schlegel, poète, historien, homme politique, ayant parcouru l'Allemagne, ayant longtemps observé la France, sentit les dangers moraux et politiques de sa patrie allemande ; il voyait l'Allemagne du moyen-âge finie pour toujours, l'empire germanique détruit ; et il ne trouvait au milieu de ces débris aucune idée qui pût être commune à la race allemande. Ses méditations le détachèrent d'abord du protestantisme, et il inclinait vers les idées de Saint-Martin et de De Maistre. Plus tard, il devint catholique. D'après son système, le moi humain est l'ennemi de Dieu. Le moi, en se développant, en perfectionnant ses forces et ses connaissances, finit par reconnaître son insuffisance. C'est un terme nécessaire de son progrès; le moi doit finir par s'abdiquer, par s'annuler; et alors il développe en lui le germe du moi divin, alors il se réunit à la Divinité. D'après Schlegel, les peuples anciens, surtout les peuples de l'Orient, ont déjà passé par cette triste épreuve de la destruction du moi. Mais l'Europe s'y attend encore, l'Europe a fait fausse route depuis le moyen-âge ; de là la guerre entre les [p.342] Guelfes et les Gibelins. Schlegel poursuit le développement du moi : la révolte de l'Empire contre les papes forme la première époque de cette lutte de l'individualité contre la généralité. Le protestantisme fait faire un progrès au développement du moi, et la révolution française le pousse encore plus loin sur le chemin de la perdition. L'histoire de ce moi est une histoire, d'après Schlegel, de l'Antéchrist. Les seuls défenseurs de l'autorité véritable étaient les jésuites ; mais ils se trouvent déjà débordés de tous les côtés. Cependant Schlegel espère que l'histoire donnera raison à la vérité, et que le moi finira par se soumettre ou sera vaincu par l'esprit de l'association.

Extraits, pages 349-352

Avant de poursuivre l'histoire de la réalisation des idées philosophiques, ce qui nous mènerait sur le sol slave, nous ferons ici cette observation générale, que l'opposition contre la pensée pure allemande , contre l'école allemande, résidait dans ce qu'il y avait d'hommes d'imagination et d'action en Allemagne. Les poètes étaient tous contraires à cette philosophie. Jean-Paul, par exemple, dans son ouvrage sur les beaux-arts, a cherché à tourner en ridicule les formules artistiques de Kant. Jacobi a beaucoup voyagé ; il a habité pendant quelque temps Genève ; il connaissait le mouvement des idées [p.350] européennes ; il prévoyait et pressentait les dangers de l'Allemagne : il s'est même mêlé de la politique. Schlegel a longtemps et horriblement souffert de l'humiliation de l'Allemagne, et, pour la fortifier, il voulait la ramener au catholicisme; mais, d'un autre côté, il tombait entre les bras de l'Autriche, et, connaissant la mauvaise foi du ministère, il finit par perdre courage, et il mourut triste et presque découragé.

Tous ces hommes avaient le sentiment de la réalité qui manquait à la philosophie des écoles. Ils cherchaient à donner à cette philosophie quelque vie et quelque action.

Je m'étonne qu'aucun historien, aucun philosophe allemand, n'ait encore apprécié l'influence des idées françaises sur la philosophie des écoles. Il n'y a pas de doute que ce fut Saint-Martin, et De Maistre surtout, qui ont décidé l'action de Schlegel, de Jacobi, et même de Schelling.

Schlegel a le premier mis en vogue en Allemagne les ouvrages de Saint-Martin, et il y a beaucoup emprunté. Schelling a étudié Bœhme, cordonnier allemand qui, en dehors des écoles, créa un vaste système théosophique; et Schelling trouvait aussi, dans les écrits de Saint-Martin, le développement [p.351] et les explications de ce système. En effet, autant qu'on peut maintenant présumer du système de Schelling, il n'est qu'un mélange des idées de Bœhme et de Saint-Martin. Schleiermacher, un des philosophes religieux, qui fondait toute la philosophie sur le sentiment, touche aussi à l'étranger, parce qu'il a été longtemps frère morave, et qu'il a reçu ainsi un rayon de la vie slave, parti des Huss.

Ce qu'il y a d'original dans Schleiermacher, c'est qu'il voulait établir une église pour le raisonnement. Il sentait l'impuissance des individus pour trouver la vérité absolue. D'après lui, c'est dans le sentiment que Dieu se révèle. Ainsi, au lieu d'enseigner la religion aux hommes, il faut chercher à réveiller en eux le sentiment religieux. Chaque homme peut ainsi devenir prêtre; aussi Schleiermacher pousse le protestantisme à cette dernière conséquence. Chaque homme doit être prêtre, et doit avoir sa propre religion, parce que chaque homme possède une partie de la Divinité qui se révèle dans son sentiment individuel. Dieu donc est une espèce d'église composée d'un nombre infini d'individualités divines. Quand on rassemble ainsi une masse d'individualités, et qu'on cherche à exciter en elles un sentiment religieux, ces individualités créent alors [p.352] une vérité commune, créent alors un dogme. D'après lui donc, il n'y a pas de dogme; mais c'est l'association humaine qui doit, peu à peu, élaborer son dogme.

Dans Schleiermacher, Schlegel et Schelling, nous voyons poindre une idée nouvelle pour la philosophie allemande, celle de l'association.